PICICA: "Dorvalino,

Marçal, Nízio e Arnaldo são alguns dos indígenas e fazendeiros que

perderam a vida em uma centenária disputa por um dos solos mais férteis do Brasil."

Dorvalino, Marçal, Nízio e Arnaldo são alguns dos indígenas e fazendeiros que perderam a vida em uma centenária disputa por um dos solos mais férteis do Brasil.

Enquanto

essa batalha (turbinada por decisões políticas) não se resolve,

proprietários contrataram seguranças particulares para proteger as

terras de invasões indígenas — uma nova onda de mortes agora ligadas a

um CNPJ.

Matéria, fotos e tradução Carla Ruas | Editor Fronteira

Design Marcelo Armesto

Design Marcelo Armesto

Na véspera do Natal de 2005,

Dorvalino Rocha, indígena da etnia Guarani-Kaiowá, estava caminhando em

uma estrada de chão batido no interior da fazenda Fronteira, no Mato

Grosso do Sul. Ele estava indo colher mandioca para o almoço da família.

De repente, avistou um carro vindo em sua direção. E logo reconheceu o

motorista, parte de um grupo de seguranças particulares que trabalhava

na fazenda. A equipe havia sido contratada semanas antes para,

justamente, impedir que indígenas circulassem dentro da propriedade

particular.

O carro parou.

Dorvalino

não estava apenas passando pelo local. Fazia muitos anos que a sua

tribo, a Nhanderu Marangatu, ocupava a fazenda por períodos alternados,

construindo cabanas, plantando alimentos e caçando pequenos animais. O

grupo tinha esperança que as ocupações acelerassem o processo de

demarcação da fazenda como terra indígena, já que, segundo eles, aquele

terreno na verdade pertencia aos seus ancestrais.

Quatro

seguranças saíram do veículo. Todos armados, de acordo com testemunhas.

Em seguida, o motorista, João Carlos Gimenes Brites, 38 anos, atirou

duas vezes na direção de Dorvalino, sem dizer uma palavra. Uma bala

atingiu o seu pé direito. A outra se alojou dentro do seu peito. Sem

forças, ele caiu no chão.

Diversos

indígenas correram para ver o que havia ocorrido. Alguém foi chamar a

sua mulher. Quando ela chegou, Dorvalino pediu para ela pegar a sua

carteira de identidade — prevendo o pior cenário, ele não queria ser

confundido com um indigente. Enquanto isso, um amigo chamou uma

ambulância. Mas, quando Dorvalino chegou no hospital, já era tarde.

“Eles

mataram sem dó”, disse Bernardino Sarate, 40 anos, amigo da vítima,

enquanto reencenava o crime no exato local onde aconteceu, na estrada de

acesso da fazenda Fronteira.

Ao

ser questionado sobre o crime, o atirador contou outra versão para a

polícia. Disse que o seu carro havia sido repentinamente cercado por

indígenas agressivos, armados com flechas, facas e pedras. E que atirou

no chão para espantar o grupo, atingindo Dorvalino sem querer. Mas no

fim de um longo inquérito policial, os investigadores concluíram que

Brites havia, sim, cometido homicídio doloso. Ou seja, que teve a

intenção de matar.

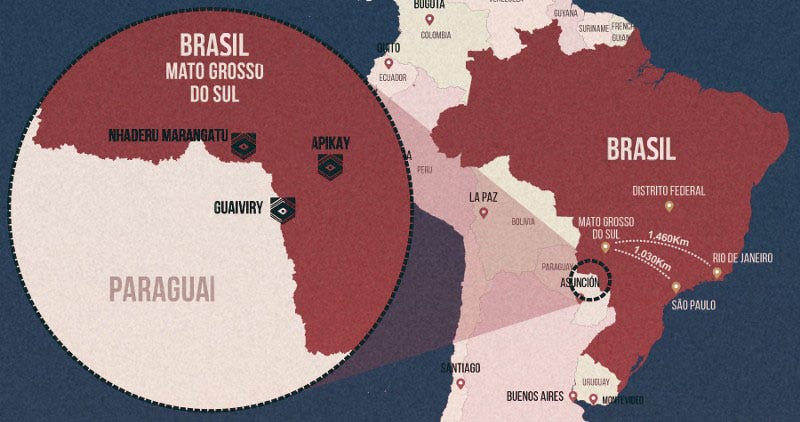

A caminho do local

onde Dorvalino foi morto, aproveitei para observar os arredores da

janela do carro. Havia poucos veículos na estrada de faixa única. Mas

diversos caminhões trafegavam lentamente, com as caçambas cheias de

grãos. Dos dois lados da estrada vi um mar verde com ondas

aveludadas — que, na verdade, eram centenas de quilômetros de plantações

de soja, com pequenos resquícios de Mata Atlântica. Por baixo da

vegetação, havia um solo avermelhado, extremamente fértil, típico do

centro-oeste brasileiro.

O

cenário ilustra bem os números de produção agrícola do Brasil. O país é o

segundo maior produtor de soja do mundo, atrás apenas dos Estados

Unidos. E chega a movimentar 31 bilhões de dólares por ano ao exportar o

produto para países como a China, segundo dados do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As fazendas do Mato Grosso

do Sul também exibem outras culturas extremamente lucrativas, como

cana-de-açúcar, eucalipto e milho.

Não é à toa que a terra seja intensamente disputada nesta região.

Entre

2003 e 2013, um total de 616 indígenas foram assassinados no

Brasil — uma média de 56 vítimas por ano, de acordo com o Conselho

Indigenista Missionário (Cimi). O número representa uma taxa de

homicídio anual de 6 por 100 mil habitantes, segundo a Organização das

Nações Unidas (ONU). É uma pequena parcela da taxa brasileira de 25 por

100 mil habitantes, mas ainda assim maior do que países inteiros, como

Estados Unidos, Argentina e Chile.

A

maior parte das mortes violentas, 56%, aconteceu aqui mesmo no Mato

Grosso do Sul. O estado tem 77 mil índios, a segunda maior população

brasileira de indígenas, atrás do Amazonas. Mas eles só têm direito de

ocupar 1,6% do território estadual. Enquanto isso, no Amazonas, por

exemplo, um pouco mais do dobro de indígenas têm acesso a 21,7% daquele

território, apontam dados da Fundação Nacional do índio (Funai).

Os

homicídios, que raramente saem nas capas dos jornais, parecem estar

relacionados com um problema em comum: a luta pela terra. Assim como

Rocha, muitos indígenas morreram em confrontos com fazendeiros (ou seus

funcionários) depois que suas tribos invadiram propriedades privadas. Em

outros casos, a busca constante por um pedaço de terra levou ao uso

abusivo de álcool e drogas nas aldeias, o que por sua vez elevou índices

de criminalidade e violência entre indígenas. Sem contar a taxa de

suicídios, seis vezes maior do que a taxa nacional.

“O

número de mortes de indígenas nos dias de hoje é consequência da terra

ter sido negada para eles por décadas e décadas. É só olhar para os

lugares onde eles têm bastante terra — onde tem um lugar para viver,

plantar e fazer seus rituais. Nestes locais não tem suicídios e nem

homicídios”, afirmou Flávio Vicente Machado, diretor regional do Cimi no

Mato Grosso do Sul.

O

número de homicídios seria ainda maior caso as estatísticas incluíssem

os frequentes atropelamentos que ocorrem próximos das aldeias,

geralmente registrados como acidentes de trânsito. Líderes indígenas

como Damiana Lopes, 79 anos, acreditam que os motoristas agem de

propósito, por causa da crescente tensão entre índios e não-índios na

região. A suspeita tem como base a sua própria história: a sua tribo,

Apikay, da etnia Guarani-Kaiowá, já perdeu oito integrantes por

atropelamento nos últimos 10 anos

A

aldeia, acampada em uma fazenda na estrada BR-463, perto de Dourados,

reivindica o local como sua terra ancestral. Não é possível ver suas

casas da estrada, feitas de madeira com telhados de palha, mas os

indígenas costumam caminhar na via pública, na direção de um mercado

próximo. Neste trecho que muitos perderam as suas vidas

“A

gente é alvo dos carros grandes que passam na estrada”, afirmou

Damiana, enquanto a gente conversava no meio da sua aldeia, sob um sol

escaldante. A líder, já idosa, tem estatura pequena, mas aparenta ser

forte para a sua idade. Ela vestia camiseta preta, calça jeans e

chinelo. Na sua cabeça usava um cocar vermelho e rosa.

Em

seguida, Damiana apontou para uma cicatriz grossa nas costas do seu

filho, Nivaldo Lopes, 43, como um exemplo da tragédia que a sua tribo

vivencia. Ele foi atropelado por uma caminhonete em 1994, mas

sobreviveu. O filho de Nivaldo, Gabriel, no entanto, foi atropelado e

morreu no ano passado. “Ele tinha apenas 4 anos de idade”, lamentou

Damiana.

Mãe e filho me

levaram para ver o local em que Gabriel está enterrado, ao lado das

outras vítimas, no fundo do terreno que ocupam ilegalmente. No caminho

fizeram uma dança em homenagem aos mortos, enquanto cantavam uma música

indígena em guarani e sacodiam chocalhos com as mãos. Um ritmo

melancólico.

Há 120 anos,

as comunidades indígenas desta região ainda viviam em paz e com algum

grau de isolamento. Diversas tribos ocupavam o interior da Mata

Atlântica, que na época se estendia do litoral sul brasileiro até o Mato

Grosso do Sul. E ainda que os portugueses estivessem no Brasil desde

1500, “este grupo tinha escolhido ficar longe das cidades para preservar

o seu estilo de vida”, afirmou o antropólogo Levi Marques Pereira,

professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Mas,

após a Guerra do Paraguai, em 1870, o cenário começou a mudar. O

governo brasileiro concedeu ao empresário Thomaz Larangeira o direito de

extrair erva-mate na região, com o objetivo de reforçar as fronteiras

do país. E ele logo contratou os indígenas como funcionários, que

conheciam a floresta como ninguém. “Foi o primeiro contato de muitas

tribos com a economia não-indígena. Eles eram empregados em um sistema

semi-escravista, no qual tinham que trabalhar por semanas ou meses sem

ter folga e estavam sempre devendo para o patrão”, disse.

Quando

a erva-mate foi completamente extraída da região, por volta de 1930, os

fazendeiros chegaram. Centenas de famílias vieram de todo o Brasil para

trabalhar no solo extremamente produtivo do Mato Grosso do Sul.

Consequentemente, a floresta foi destruída aos poucos para dar lugar ao

gado e às diferentes culturas. E os indígenas foram forçados — muitas

vezes de forma violenta — a se mudarem para oito reservas construídas no

estado.

“Nas

reservas, eles eram tratados como se estivessem num campo de

concentração. Eles não podiam sair, a não ser para trabalhar em fazendas

próximas. O sistema político tribal era ignorado, e eles tinham que

seguir um sistema militar não-indígena. E, em um dos maiores

desrespeitos com a cultura indígena, eram forçados a aprender a cultura

do branco para, supostamente, se tornarem mais civilizados”, disse

Pereira.

Enquanto isso, o

governo estadual começou a dar os terrenos que os indígenas

ocupavam — junto com documentos de posse — para os novos fazendeiros.

Uma decisão que até hoje está no centro da disputa de terras no país.

Sentindo-se injustiçados, indígenas começaram a se mobilizar para pedir de volta as suas terras ancestrais — ou tekohas em Guarani. Na

década de 1960, o movimento ganhou força com o surgimento de um líder

indígena pequeno, que não tinha os dentes da frente, chamado Marçal de

Souza. Ele era a pessoa certa para assumir a liderança do movimento, já

que tinha vivido na pele as dificuldades de viver nas reservas indígenas

da região.

Quando ainda era

criança, Marçal viu os pais morrerem de doença dentro de uma reserva em

Caarapó, no sul do Mato Grosso do Sul, possivelmente por não receberem

assistência médica adequada. Mais tarde, acabou sendo criado por uma

família religiosa não-indígena. Quando virou adulto, resolveu voltar

para as reservas do estado para atuar como líder religioso e auxiliar de

enfermagem.

Em seguida, começou a falar publicamente contra a expropriação de tekohas,

a exploração ilegal de madeira, e a escravização indígena. Nas décadas

seguintes, discursou internacionalmente sobre estes assuntos, tanto na

América Latina quanto nos Estados Unidos e até para o papa João Paulo

II, para quem disse: “Nossas terras são invadidas, nossas terras são

tomadas, os nossos territórios são diminuídos, e não temos mais

condições de sobrevivência”, disse Marçal segundo o seu biógrafo

Benedito Prezia.

Em 1980, o

líder resolveu colocar o seu discurso em prática. Ele se juntou a uma

tribo que estava acampada próximo da fronteira com o Paraguai. Eles

acreditavam que a sua tekoha estava localizada bem no meio de uma fazenda naquele local. Uma fazenda chamada Fronteira.

Muito

antes de Dorvalino Rocha ter tido um encontro fatal com um segurança

neste mesmo terreno, Marçal começou a receber ameaças de morte. Ele

chegou a dizer, segundo Prezia: “Eu sou uma pessoa marcada para morrer.

Mas por uma causa justa a gente morre. Alguém tem que perder a vida por

uma causa”.

Em uma noite

quente de novembro em 1983, Marçal ouviu uma batida na porta da sua

cabana. Uma voz familiar pedia remédio para um pai doente. Mas, quando

abriu a porta, dois homens armados saíram das sombras e atiraram cinco

vezes.

Um dos tiros entrou pela sua boca. Marçal morreu no local.

Durante

as investigações do caso, as balas no seu corpo foram identificadas

como vindas de um revólver de Romulus Gamarra, empregado de um

fazendeiro vizinho, Líbero Monteiro de Lima. Mas Gamarra fugiu para o

Paraguai. E o fazendeiro chegou a ser acusado como mandante do crime,

mas acabou absolvido em dois processos. “Essa foi a primeira de muitas

mortes indígenas pela terra”, afirmou Rubem Thomaz de Almeida,

antropólogo que trabalha há 40 anos na região e que conhecia a vítima

pessoalmente.

Em 1988, após 20 anos de ditadura militar,

uma onda de otimismo tomou o Brasil. Novos líderes democráticos

prometeram resolver uma série de injustiças sociais que perduravam há

décadas, entre elas, a questão indígena. Pela primeira vez houve um

reconhecimento legal de que os índios brasileiros haviam sido expulsos

de suas terras e que seu estilo de vida não havia sido respeitado.

Como

compensação, o artigo 231 da nova Constituição estabeleceu uma política

de devolução de terras, visivelmente baseada nos argumentos de Marçal

de Souza. A ideia era que o governo federal comprasse as terras de

fazendeiros e as devolvesse aos indígenas, invertendo o processo

ocorrido anos antes. Mas, antes, os pedidos deveriam receber laudos

antropológicos que comprovassem a presença de ancestrais indígenas no

local, através da análise de cemitérios e artefatos.

Segundo

a própria legislação, a demarcação de todas as terras indígenas do

Brasil deveria ter demorado, no máximo, cinco anos para ser concluída.

Mas, na realidade, já se passaram quase 30 anos, e o processo tem sido

lento e, ao que tudo indica, mal sucedido.

Até

hoje, o governo brasileiro demarcou apenas 38% das 1.047 terras

reivindicadas pelas comunidades indígenas, de acordo com o Cimi, sendo

que a maioria das demarcações (98%) está localizada no estado do

Amazonas, uma área vasta e pouco populosa. No resto do Brasil, como no

Mato Grosso do Sul, os pedidos se arrastam por décadas devido à uma

pressão política cada vez mais forte, e à inabilidade do governo em

negociar com os fazendeiros, proprietários das terras.

O

presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damalia, 63 anos,

acredita que a legislação foi mal elaborada. “O território do Brasil já

tem 61% de floresta nativa e várias reservas indígenas. Se os índios

ganharem mais terra, o que vai sobrar para a agricultura? Em um país com

o tamanho do Brasil, reduzir a produção agrícola não é uma solução. É

outro problema”, disse, sentado atrás da sua mesa de trabalho.

Segundo

ele, os fazendeiros também não concordam com o preço que o governo tem

oferecido pelas suas propriedades. “É uma violência por si só”, disse.

Damalia argumenta que eles têm um vínculo emocional com as fazendas, já

que trabalham nelas há muitas décadas. E que esse vínculo precisa ser

levado em consideração pelo governo quando faz uma proposta pelas

terras.

Além disso, o

fazendeiro não está convencido de que os indígenas deveriam ser

recompensados por ter uma origem étnica diferente. “A esta altura, eles

são como qualquer pessoa, vestem as mesmas roupas e falam no celular.

Alguns índios trabalham duro nas fazendas e ganham a vida honestamente.

Mas muitos só querem tirar vantagem da legislação. Eles querem terra e

comida de graça sem suar a camiseta. E isso não é justo”, concluiu.

Como

resultado dessa controvérsia, o número de demarcações de terras

indígenas tem diminuído sistematicamente. Segundo o Cimi, de 1995 a

2002, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso demarcou 145 terras

indígenas. Durante seus dois mandatos, entre 2003 a 2010, o presidente

Lula aprovou apenas 79 demarcações. E, desde então, em seu primeiro

mandato, a atual presidente Dilma Rousseff homologou apenas 11 pedaços

de terra para este fim, embora ela ainda tenha quatro anos para alcançar

os colegas.

Sem uma solução

à vista, os indígenas que ainda estão sem terra decidiram exercer

pressão política para que seus direitos sejam reconhecidos. Por isso,

começaram a se instalar, com frequência, dentro de fazendas de

propriedade privada. Fazendeiros, por outro lado, juraram defender o seu

território, custe o que custar, inclusive através da contratação de

equipes de segurança privada.

Aurelino Arce, um policial de 32 anos de idade,

viu na disputa de terra do Mato Grosso do Sul uma oportunidade para

fazer bons negócios. Em 1997, ele criou, em Dourados, uma empresa de

segurança chamada Gaspem. A firma logo ficou conhecida por oferecer

serviços que “resolviam” conflitos indígenas em fazendas localizadas

perto da fronteira com o Paraguai.

A

Gaspem cobrava até 5 mil reais por mês para mandar um grupo de homens

armados patrulhar fazendas dia e noite, a fim de evitar invasões de

tribos locais. E, de acordo com relatórios da polícia, cobrava até 30

mil reais para ter uma tribo completamente removida de dentro de uma

propriedade privada.

Nos

anos 2000, a empresa estava indo tão bem que inaugurou como sede um

prédio de três andares na cidade Dourados. Nesta época, tinha mais de 50

funcionários atendendo várias fazendas na região. E a procura pelos

serviços continuava a crescer. Em 2005, Pio Silva e seus filhos,

proprietários da fazenda Fronteira (agora dividida em fazendas menores),

também viraram seus clientes.

Silva

já estava cansado de lutar nesta guerra. Fazia pelo menos 50 anos que

ele tentava expulsar indígenas da sua fazenda, sem sucesso. Na década de

1970, ele chegou a fazer uma grande retirada com o apoio de autoridades

locais. Mas pelo menos uma família indígena permaneceu na fazenda e,

com a presença do líder indígena Marçal de Souza, conseguiu reconstruir a

aldeia.

Em 2005, Silva

renovou as esperanças quando contratou uma equipe de nove seguranças da

Gaspem para patrulhar a área dia e noite, devidamente vestidos com

uniforme e botinas pretas. O trabalho da equipe era garantir que os

indígenas não montassem novo acampamento no local, já que a aldeia havia

sido retirada novamente, graças à uma ação judicial.

Algumas semanas mais tarde, o indígena Dorvalino Rocha foi baleado e morto pelo líder dos seguranças, Brites.

Após

o assassinato, o Ministério Público começou a investigar as atividades

da Gaspem com mais atenção. Promotores descobriram que haviam diversos

boletins de ocorrência envolvendo a empresa nas delegacias de polícia da

região. Indígenas haviam se queixado que os seguranças atiravam em

direção às aldeias, roubavam as suas ferramentas agrícolas e ateavam

fogo em suas cabanas.

Na madrugada de 18 de novembro de 2011,

cerca de 10 funcionários da Gaspem se aproximaram sorrateiramente de

outra fazenda, chamada Nova Aurora, também localizada perto da fronteira

com o Paraguai. Eles vestiam roupas pretas, usavam capuzes e carregavam

espingardas calibre 12. A equipe havia sido contratada para retirar 68

indígenas que ocupavam o local sob o pretexto de que ali era sua tekoha, denominada Guaiviry.

Ao

contrário do que os seguranças pensavam, os indígenas não estavam

dormindo. Na verdade, estavam escondidos no meio do mato, à espera, com

caras pintadas, cocares coloridos e armados com facas e paus. O grupo

tinha sido avisado sobre o ataque e estava pronto para lutar pelo que

acreditavam ser a sua terra.

Quando

os rivais entraram em confronto, houve tiros, socos e golpes de faca. A

batalha só terminou quando um dos seguranças disparou contra o líder da

tribo, Nízio Gomes, de 55 anos. Assustados, os outros índios fugiram

para dentro do mato. E, quando voltaram, não acharam mais o seu líder.

Mais tarde, uma testemunha afirmou para a polícia que viu os seguranças

levarem o corpo dele embora, já sem vida, na caçamba de uma caminhonete.

Nos

seus depoimentos sobre o crime, os seguranças envolvidos afirmaram que

as suas armas continham apenas balas de borracha e que eram os índios,

na verdade, que portavam revólveres com munição letal. Além disso,

disseram que a suposta vítima, Nízio Gomes, estava vivo no Paraguai e

que, portanto, não havia ocorrido qualquer assassinato.

Mas,

em uma operação internacional e secreta, a Polícia Federal enviou uma

equipe para procurar o líder indígena no Paraguai. E concluiu que Nízio

estava, de fato, morto, apesar do corpo nunca ter sido encontrado.

Restou então apenas um problema: como provar um assassinato sem o

cadáver, especialmente em um país onde 92% dos homicídios permanecem sem

solução (de acordo com um relatório de 2011 da Associação Brasileira de

Criminologia)?

Mas os

investigadores continuaram a procurar por pistas e descobriram que o

dono da Gaspem, Arce, tinha outros problemas, agora de natureza pessoal.

Alguns

meses depois da morte de Nízio Gomes, Arce foi surpreendido em sua casa

por dois homens armados, que anunciaram um assalto. Enquanto eles

procuravam por dinheiro, o empresário reagiu e foi baleado três vezes:

na mão, na perna e no peito. O seu corpo foi colocado no porta-malas de

um carro e jogado na beira de uma estrada. Mas ele sobreviveu.

Após

o crime, investigadores descobriram que Arce tinha uma amante há quatro

anos. Mas a moça engravidou de outro namorado, e a dupla resolveu

conspirar para roubar o dinheiro de Arce. O namorado da amante e um

amigo realizaram o assalto, enquanto que a amante fingiu não saber nada

durante o roubo.

O trio

acabou preso sob a acusação de tentativa de homicídio. E, de dentro da

prisão, a amante, já sem amor para dar, não hesitou em contar para a

polícia tudo o que sabia sobre a Gaspem e a morte de Nízio Gomes. Ela

confirmou que um dos seguranças tinha matado o indígena, e que seu

cadáver tinha sido descartado em local desconhecido. Ela também ajudou a

identificar os fazendeiros que pagaram à Gaspem para emboscar a tribo

Guaiviry naquele dia.

Como

a contratação de um serviço para retirada violenta de indígenas é

ilegal, ao todo, 19 pessoas foram acusadas pelo envolvimento no

assassinato Nízio Gomes, incluindo fazendeiros locais, advogados,

políticos e associações rurais. “Pela primeira vez, a investigação foi

capaz de provar uma conexão entre os proprietários de terras e atuação

violenta da Gaspem contra os índios”, afirmou Ricardo Pael Ardenghi,

procurador da República de Ponta Porã que trabalhou no caso.

E,

após o envolvimento em dois homicídios, a Gaspem finalmente recebeu uma

ordem judicial para fechar as portas em 2014. Um tribunal federal

concluiu que a empresa tinha um padrão de violência contra os povos

indígenas. Como punição, o proprietário da Gaspem, Arce, foi condenado a

pagar uma multa de 480 mil reais.

“Houve

vários indícios de que a atividade da Gaspem não era garantir a

segurança, mas prestar determinados serviços, como pistolagem, a

contratação de jagunços, assassinatos e atos de violência que escambam

para ódio ético”, afirmou o procurador da República Marco Antônio

Delfino de Almeida, que atua em Dourados. “Na realidade, era uma máscara

legal para atividades ilegais. Era a última escala de uma discriminação

sistemática e generalizada contra os índios”.

Os

processos judiciais relativos aos assassinatos dos indígenas Dorvalino

Rocha e Nízio Gomes, no entanto, ainda estão em curso. E, no Brasil,

país em que a justiça é extremamente lenta, não há previsão para

vereditos definitivos.

Quando visitei a tribo Nhanderu Marangatu,

onde Dorvalino Rocha foi baleado e morto, fui apresentada para a sua

filha, Lisandra Rocha, de 22 anos. Ela estava brincando com as suas

crianças, idades um e quatro, na sala comunitária típica das casas

indígenas — uma área sem paredes, protegida apenas por um telhado de

palha. O seu pai morreu há quase 10 anos, mas ela ainda mora no mesmo

local, dentro da fazenda Fronteira.

Lisandra

só fala guarani, a língua oficial da sua tribo, embora entenda algumas

palavras em português. Com dificuldades para se comunicar comigo, ela

resolveu me mostrar o quanto o assassinato de seu pai ainda é relevante

para a comunidade. Me levou, junto com seus filhos, para o local onde

ele está enterrado — curiosamente bem no meio da plantação de

cana-de-açúcar, com folhagens que chegam a ultrapassar dois metros.

O

processo de demarcação da terra indígena na fazenda Fronteira ainda não

foi definido. A tribo mora no local, mas tem acesso a apenas 120 dos 9

mil hectares que reivindicam como sua tekoha.

O pedido de demarcação chegou a ser homologado pelo presidente Lula em

2005, o mesmo ano em que Dorvalino Rocha foi morto. Mas foi

posteriormente suspenso após uma chuva de ações judiciais por parte de

fazendeiros.

De acordo com o

diretor regional do Cimi, Flávio Vicente Machado, o processo andou para

trás porque os fazendeiros “são muito poderosos”. E, segundo ele, pode

nunca ser retomado, caso a PEC 215 seja aprovada no Congresso

Nacional — uma legislação que dá aos deputados federais (ao invés do

Executivo) o poder de decidir sobre terras indígenas. “Os fazendeiros

também têm influência sobre o Congresso e, portanto, se esta legislação

for aprovada, as demarcações nunca vão sair do papel”, disse.

Em

janeiro de 2014 houve esperança de uma resolução quando o Judiciário

brasileiro ordenou que o governo federal pagasse aos fazendeiros uma

espécie de aluguel pelas terras que estão sendo ocupadas por indígenas. A

ideia resolveria um dos pontos de tensão deste conflito, o dinheiro,

enquanto puniria o Executivo por não fazer o seu trabalho. Mas o governo

federal rapidamente anunciou que vai recorrer da decisão porque não tem

a menor intenção de abrir o bolso.

Nesse

meio tempo, Lisandra Rocha não pretende deixar a fazenda Fronteira. E

nem o resto da sua tribo, que já tem 1600 integrantes — número que

dobrou em quase dez anos. O grupo construiu dezenas de cabanas

tradicionais sobre o terreno, algumas delas com eletricidade. Eles

também têm algumas construções de alvenaria, como uma escola infantil e

um posto de saúde.

“Nós

nos sentimos muito mais confortáveis desde que os homens da Gaspem

saíram daqui”, disse Bernardino Sarate, integrante da tribo. “Não nos

sentimos mais em conflito, ainda que tenha um pouco de tensão com os

proprietários, porque a estrada de acesso à sede da fazenda passa bem no

meio da nossa tribo. Mas nós não vamos nos sentir intimidados”, disse.

Para

o antropólogo Rubem Thomaz de Almeida, a determinação dos índios de não

recuar tem a ver com a sua cultura. “Eles têm um entendimento diferente

sobre a terra. A gente têm uma sensação de propriedade que envolve o

pagamento de um terreno e a assinatura de documentos. Mas os indígenas

acreditam que eles pertencem a uma tekoha, e que devem viver e morrer ali. É muito difícil demovê-los dessa ideia”, disse.

A

tribo Guaiviry, onde Nízio Gomes foi emboscado em 2011, também resolveu

continuar a ocupação ilegal, apesar dos riscos. Para o grupo, o

fechamento da Gaspem não trouxe paz, já que os proprietários da fazenda

contrataram outros funcionários para monitorar a tribo, que cresceu de

70 para 300 pessoas.

Lúcio

Damalia, presidente do Sindicato Rural de Dourados, defende a decisão

dos fazendeiros de manter seguranças na fazenda. Ele cita um episódio de

2013, no qual um fazendeiro foi torturado — e morto — por indígenas da

tribo Panambi, no Mato Grosso do Sul. O episódio ficou famoso devido a

um vídeo que se tornou viral, no qual Arnaldo Alves Ferreira, 68 anos,

luta para respirar depois de ter tido seu corpo perfurado várias vezes

com facas e flechas.

De

acordo com relatos da polícia, Ferreira travava uma longa disputa com os

índios sobre uma cerca que separava a sua propriedade da tribo. Um dia,

ele entrou armado na aldeia para discutir, e alguns índios atacaram.

Seis indígenas foram presos por homicídio, embora o processo judicial

continue em andamento. “Nós não queremos mais mortes, mas temos o

direito de proteger a nossa terra e a nós mesmos”, disse Damalia.

Mas,

na tribo Guaiviry, os seguranças geram desconfiança e medo. Os

indígenas estão confinados em um espaço pequeno, uma parcela dos 40 mil

hectares que pedem como sua tekoha.

O terreno inclui um pequeno trecho de floresta e um rio, mas a água é

poluída com agrotóxicos. Lá, a situação é bem mais precária. Eles não

têm eletricidade e nem postos de saúde — dependem da visita de agentes

para assistência médica .

O

líder do grupo é Givito Gomes, 33 anos, filho do Nízio Gomes. Ele

assumiu a liderança tribo após a morte do pai. Givito falou sobre a sua

saga dentro de um galpão grande de madeira coberto com palhas e sem

chão, que fica bem na entrada da aldeia. O espaço é usado tanto como

escola para as crianças indígenas quanto como casa de oração. As

residências, bem menores, ficam no interior do mato.

“Nós

ainda nos sentimos ameaçados por homens de segurança. Volta e meia eles

dão tiros na nossa direção e fazem ameaças verbais”, disse o líder,

entre goles de tererê, o popular chá local. “E, para piorar, eles

colocaram uma cerca em torno de nossa tribo, então não podemos ir para

outras partes da fazenda para caçar tatu ou cateto, uma parte tão

importante da nossa cultura”, disse.

O

processo de demarcação da terra ainda está em fase de estudo. E pode

levar até 20 anos para ser concluído, caso siga o padrão. “Mas nós não

vamos sair daqui. Não temos medo de morrer “, disse o professor da

tribo, Daniel Lemes Vasquez, 38 anos. Em seguida ele me convidou para

conhecer o interior da aldeia e o local onde Nízio Gomes foi morto.

Desviamos de varais de roupas e galinhas assustadas, em meio a um grupo

de crianças curiosas.

“Sabemos

que um de nós pode ser morto a qualquer momento. Eles escondem o corpo e

ninguém vê. Já fizeram isso antes”, disse, entrando mata adentro. De

repente, eu não consegui mais me mexer. Meus pés pareciam presos. Olhei

para baixo. Eles estavam afundando naquela terra vermelha, fértil e

pegajosa.

Fonte: Medium

Nenhum comentário:

Postar um comentário