PICICA: "O prolongado culto do difícil conduz ao mito, ao consenso medusante e

rumoroso que se forma ao redor do inexplicado. Eis o efeito, não

completamente desproposital, que exerceu sobre os modernos o poema Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (Um

lance de dados jamais abolirá o acaso), de Stéphane Mallarmé, publicado

pela primeira vez na revista Cosmópolis no ano de 1897. Empregando um

arranjo tipográfico revolucionário, posto a serviço daquilo que seu

autor chamava de “subdivisões prismáticas da ideia”, essa obra

encetaria, ao longo do século XX, um deslumbramento formalista sem

precedentes, capaz de alçá-la ao estatuto de um genuíno enigma que

clamava por decifração.

Contudo,

uma vez aplacados tais excessos encomiásticos, sucedidos após a morte

precoce de Mallarmé, ocorrida em 1898, novas abordagens de seu trabalho

começaram a surgir, mais consentâneas a essa inteligência admirável e,

convém lembrar, anterior à eclosão das vanguardas modernas. Os últimos

cinco anos trouxeram uma profícua ebulição editorial e interpretativa

relacionada ao Coup de dés. Novas traduções e alentadas edições

críticas do poema podem ser buscadas com facilidade pelo leitor na

internet, bem como reproduções de algumas provas da sua preparação

tipográfica anotadas pelo próprio autor. Por sua cuidadosa fidelidade ao

desejo original de Mallarmé, sugiro, para o meio digital, a bela edição

de Michel Pierson & Ptyx, de 2010, que pode ser gratuitamente

baixada no endereço coupdedes.com .

O poema em síntese invoca um indivíduo a bordo de uma embarcação à

beira do naufrágio que hesita em lançar os seus dados sob um céu

estrelado cobrindo o mar revolto. Mas, como se verá, em se tratando de

Mallarmé nada disso é apenas propriamente isso. Vou então me

deter em duas dessas novas abordagens interpretativas, procurando

evitar, na medida do possível, o excesso de redundância na análise dessa

obra fundante e seminal já debatida por autores da estatura de Sartre,

Gide, Blanchot, Barthes, Deleuze, Lyotard, Hauser, Noulet, Valéry,

Hyppolite, Adorno, Rancière, Paz, Meschonnic, Kristeva, Derrida, Badiou e

Burguer, entre dezenas de outros filósofos, teóricos e literatos

vinculados a inúmeras correntes intelectuais e idiomas para os quais

esse poema foi traduzido."

A ABOLIÇÃO DO ACASO EM MALLARMÉ

por Marcus Fabiano

Il y a dans le mot, dans le verbe,

quelque chose de sacré qui nous défend

d’en faire un jeu de hasard.

Baudelaire

quelque chose de sacré qui nous défend

d’en faire un jeu de hasard.

Baudelaire

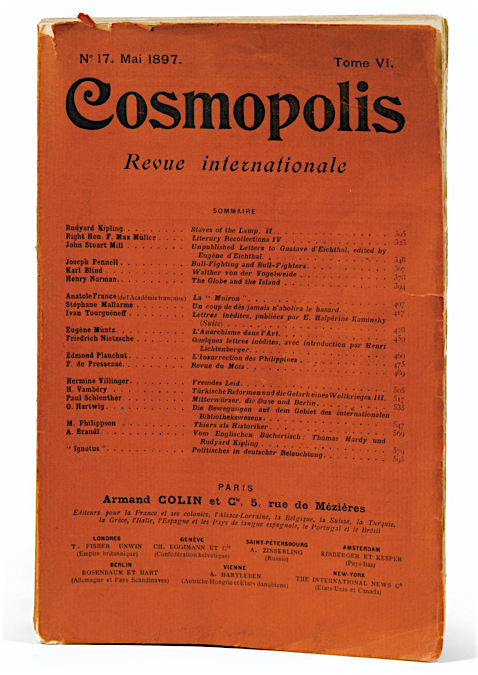

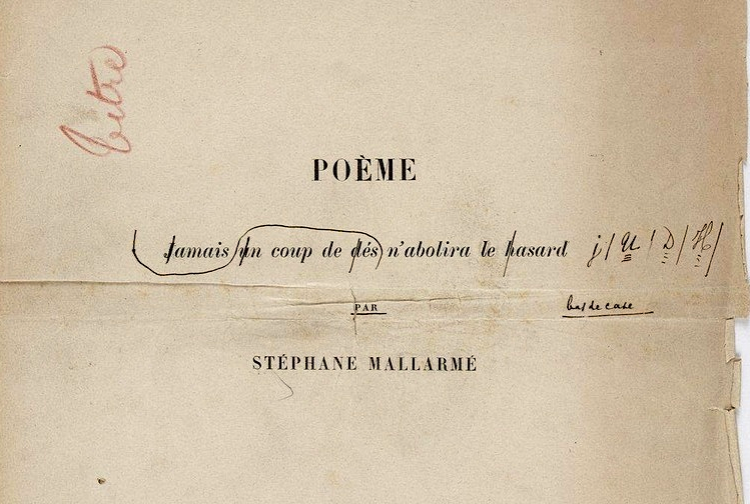

O prolongado culto do difícil conduz ao mito, ao consenso medusante e rumoroso que se forma ao redor do inexplicado. Eis o efeito, não completamente desproposital, que exerceu sobre os modernos o poema Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (Um lance de dados jamais abolirá o acaso), de Stéphane Mallarmé, publicado pela primeira vez na revista Cosmópolis no ano de 1897. Empregando um arranjo tipográfico revolucionário, posto a serviço daquilo que seu autor chamava de “subdivisões prismáticas da ideia”, essa obra encetaria, ao longo do século XX, um deslumbramento formalista sem precedentes, capaz de alçá-la ao estatuto de um genuíno enigma que clamava por decifração.

Contudo, uma vez aplacados tais excessos encomiásticos, sucedidos após a morte precoce de Mallarmé, ocorrida em 1898, novas abordagens de seu trabalho começaram a surgir, mais consentâneas a essa inteligência admirável e, convém lembrar, anterior à eclosão das vanguardas modernas. Os últimos cinco anos trouxeram uma profícua ebulição editorial e interpretativa relacionada ao Coup de dés. Novas traduções e alentadas edições críticas do poema podem ser buscadas com facilidade pelo leitor na internet, bem como reproduções de algumas provas da sua preparação tipográfica anotadas pelo próprio autor. Por sua cuidadosa fidelidade ao desejo original de Mallarmé, sugiro, para o meio digital, a bela edição de Michel Pierson & Ptyx, de 2010, que pode ser gratuitamente baixada no endereço coupdedes.com .

O poema em síntese invoca um indivíduo a bordo de uma embarcação à beira do naufrágio que hesita em lançar os seus dados sob um céu estrelado cobrindo o mar revolto. Mas, como se verá, em se tratando de Mallarmé nada disso é apenas propriamente isso. Vou então me deter em duas dessas novas abordagens interpretativas, procurando evitar, na medida do possível, o excesso de redundância na análise dessa obra fundante e seminal já debatida por autores da estatura de Sartre, Gide, Blanchot, Barthes, Deleuze, Lyotard, Hauser, Noulet, Valéry, Hyppolite, Adorno, Rancière, Paz, Meschonnic, Kristeva, Derrida, Badiou e Burguer, entre dezenas de outros filósofos, teóricos e literatos vinculados a inúmeras correntes intelectuais e idiomas para os quais esse poema foi traduzido.

A primeira dessas abordagens interpretativas – e creio que também a mais importante – é o minucioso inventário das recepções estéticas e filosóficas do poema, empreendido por Thierry Roger em L’archive du Coup de dés – Étude critique sur la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, de Stéphane Mallarmé, 1897-2007 (ROGER, 2010). Cobrindo a difusão da obra desde o seu surgimento até o ano de 2007, essa meticulosa pesquisa nasceu incontornável para os especialistas, pois praticamente tudo o que foi dito (e mesmo silenciado) a respeito do Coup de dés – e que é frequentemente repetido como novidade, mercê da mais pura falta de acesso a uma cartografia crítica abrangente–, parece estar aí, conquanto as análises de Roger não se cinjam a só compor um panorama cronológico da sequência de recepções. A segunda dessas novas abordagens, veio a público logo em seguida. No ano de 2011, o filósofo Quentin Meillassoux publicou Le Nombre et la sirène (Fayard), obra efusivamente saudada por parte da imprensa literária francesa como a “decifração definitiva” do poema-enigma de Mallarmé. Veja-se, a respeito desse entusiasmo, a matéria Le «Coup de dés» enfin décodé, do Nouvel Observateur de 28-09-2011. Servindo-se de pesquisas anteriores com grande desenvoltura, Meillassoux produziu uma análise instigante, de considerável erudição e ainda sem dúvida inflacionada pelo esteio mítico há pouco referido.

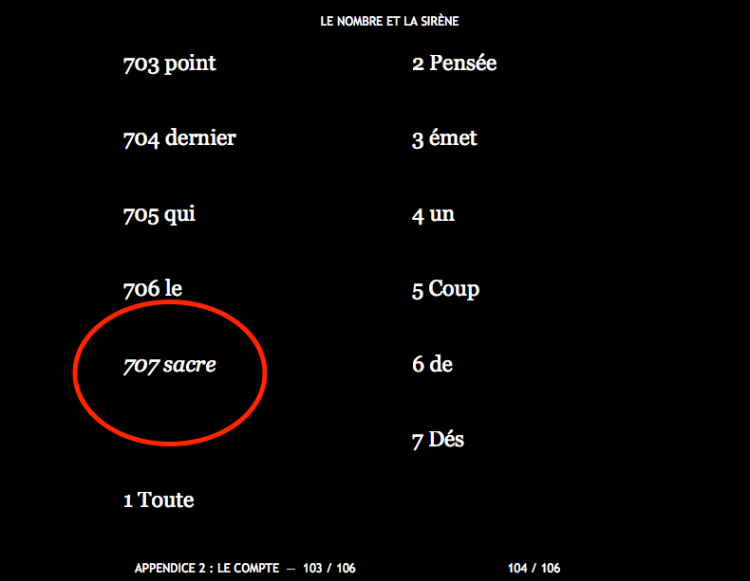

A hipótese central do livro Le Nombre et la sirene pode ser enunciada da seguinte maneira: existe um número cifrado ocultando-se no Coup de dés, e consegue-se apurá-lo simplesmente contando as palavras que compõem o seu corpus textual, o que totalizaria 714 vocábulos, com algumas exceções problemáticas e discutíveis relativas às palavras compostas. Entretanto, por um conjunto de razões que julgo evasivas e pouco sustentáveis (discutidas mais adiante), Meillassoux decide interromper abruptamente a sua contagem um pouco antes do final do poema, justo na palavra sacre (sagra), o seu 707º vocábulo. Assim, segundo o autor, o número 707 conteria uma perfeita alternância entre os dois algarismos que comandam a interpretação do texto: o 7 (uma representação do Absoluto) e o 0 (a representação do Nada). Sobre o verso do poema que evoca “o único Número que não pode ser um outro” (l’unique Nombre qui ne peut pas être un autre), Meillassoux afirma: “De fato, o que poderia ser um número cuja unicidade provém disso que ‘não pode ser um outro’? De um ponto de vista aritmético, esta ideia não tem evidentemente nenhum sentido […]. Mas mesmo o admitindo, não se pode singularizar assim um número único que, ao contrário de todos os outros números, afirmaria a sua perfeita necessidade sendo idêntico a ele mesmo. O impasse está aí inclusive caso se reflita sobre o Número do ponto de vista do lance de dados: todo o resultado de um lance de dados é necessário, uma vez que ele se produziu, é nesse sentido que a irreversibilidade do tempo nos proíbe de nunca modificá-lo como evento passado, e dir-se-ia também que todo o resultado aleatório é contingente no que ele poderia ser um outro. Mas, novamente, e nos dois casos, que se admita ou que se rejeite a propriedade do Número mallarmeano, ele não se singulariza em um resultado único que, à diferença de todos os outros, manifestaria uma necessidade absoluta.” (MEILLASSOUX, 211:29, tradução e grifos meus).

Muito antes dessa contagem de palavras empreendida por Meillassoux, diversos comentadores já haviam insistido na importância do número 7 para se compreender o Lance de dados, recordando inclusive alguns antecedentes dessa obsessão nitidamente perceptíveis em outras obras de Mallarmé: a sua aparição desde Igitur até o septuor do final do seu conhecido Sonnet en Yx*. O Coup de dés permanece assim tributário do arcabouço de imagens bosquejadas nesses dois poemas anteriores: Igitur e Sonnet in Yx. Quando Mallarmé escreve, no Coup de dés, que “RIEN N’AURA EU LIEU / QUE LE LIEU/ EXCEPTÊ / PEUT-ÊTRE /UNE CONSTELLATION”, afigurar-se como bastante claro que tanto esse lieu como a constellation que exceptua o seu vazio (rien) remontam ao lúgubre quarto do Sonnet in Yx, um recinto desolador e capaz até de suprimir o próprio poeta, restando nele apenas o reflexo da constelação da Ursa (o septuor) em um espelho emoldurado. Tal interpretação confirma-se pelo que se lê na carta de Mallarmé a Henri Cazalis de 1868. Nela o poeta expõe sua concepção arquitetural do Sonnet in Yx nos seguintes termos: “Par exemple, une fenêtre nocturne ouverte, les deux volets attachés; une chambre avec personne dedans, malgré l’air stable que présentent les volets attachés, et dans une nuit faite d’absence et d’interrogation, sans meubles, sinon l’ébauche plausible de vagues consoles, un cadre belliqueux et agonisant, de miroir appendu au fond, avec sa réflexion, stellaire et incompréhensible, de la grande Ourse, qui relie au ciel seul ce logis abandonné du monde.” (MALLARMÉ, 2003: 731). A verticalidade e o septuor religando esse estranho quarto ao mundo exsurgem aí como legítimos antecedentes do Septentrion do Coup de dés. Da mesma maneira, o seu caráter especular também se preserva, embora ele doravante seja retrabalhado sob um novo signo, o dos dados, igualmente aproveitado de outro poema, Igitur. Desse modo, e como desejo esclarecer a seguir, no Coup de dés os sete pontos luminosos do Setentrião tornam-se eles mesmos um reflexo estelar desses dados, embora não mais se saiba ao certo se esse duplo cósmico dos objetos terrestres os replica ou é por eles replicado.

Sem discordar por completo de Meillassoux – em especial daquilo que não é relevante à sua tese a respeito do 707 -, apresentarei aqui uma outra conjectura interpretativa a respeito de um possível significado não arbitrário do número 7 no poema. E essa hipótese só posso julgar propriamente minha na medida em que, fundando-se na apreciação exegética de elementos internos e exteriores ao texto, não a encontrei explicitamente enunciada (ou mesmo implicitamente reclamada) por nenhum dos autores analisados por Thierry Roger no seu L’archive du Coup de dés.

MALLARMÉ E O ENGENHO DO ENIGMA

Atribui-se a Pitágoras de Samos a sentença “tudo são números”. Essa fetichização do número pelos antigos, certamente proveniente do contato com a matemática oriental, estimulou intrincadas elucubrações místicas sobre a vigência de ordens secretas subjacentes ao mundo visível. Ninguém menos que Aristóteles afirma, na Metafísica, que certos pitagóricos chegaram a criar uma tábua de propriedades significativas para os primeiros números naturais, na qual o 7 figura como correspondente à oposição reto/curvo (MET. A, 985-986b8). O poema de Mallarmé de algum modo parece até hoje sofrer com as recidivas desse pitagorismo vago e residual em sua remota influência órfica. Talvez por isso, no lugar dos dados e da embarcação sob a tempestade presentes no poema, certos exegetas logo tenham passado a enxergar números de sílabas e supostos padrões que guardariam algum arcano prestes a ser revelado pela decifração que reencontrasse a sua chave de leitura propositalmente ocultada.

A copiosa produção de comentários sobre as questões formais presentes no Coup de dés surtiria assim um efeito quase natural de relegação a segundo plano da sua dimensão temática, isto é, do conteúdo mesmo do seu mote filosófico: a questão medular do acaso. Mas o acaso desse poema não se configura como uma simples alea presentificada no fatalismo probabilístico dos acontecimentos: ele se articula diretamente com a construção de uma futuridade incongruente, instaurada em algum sítio delicado e fugaz, entre a confiança civil e a fé religiosa, entre a impossibilidade da esperança e a inutilidade da aflição, entre o colapso do grande arco histórico e as escassas migalhas da vida quotidiana – entre a Revolução e a melancolia do spleen baudelairiano. Trata-se portanto de um acaso que, em plena marcha hegeliana do Espírito Objetivo, começava a renegar as possibilidades de um triunfo da Razão.

A ambiciosa polifonia do poema, sacrificada por certa interpretação espacializante, sugere a adoção de uma alternância entre vozes fortes, medianas e sussurros, regulada por um código de modulação que graficamente se serve das mesmas técnicas de composição jornalística empregadas na trivialidade dos faits divers. Ao criticar a predominância da versificação alexandrina de 12 sílabas, essa inovação visual do Coup de dés abalava as ideias tradicionais de verso e ritmo, plasmando o poema em uma espécie de partitura de entonações elaborada segundo um expediente nitidamente composicional. Entre a pintura e a música, a exploração vocal desse esquema tipográfico foi brilhantemente interpretada no filme de Danièle Huillet e Jean-Marie Straub Toute Révolution Est Un Coup De Dés, gravado em 1976 nos jardins do cemitério Père Lachaise, em Paris, sobre os restos mortais dos participantes da Comuna de 1871 (o filme está disponível no link do Youtube abaixo, com legendas em português e inglês).

Por força e graça de coincidências obsessivamente encalçadas, o esmiuçamento analítico de um texto tão complexo como o de Mallarmé pode conduzir a um pan-explicativismo que sempre encontrará alguma vinculação possível ou vagamente plausível para os seus fragmentos: a geometria do acaso (géométrie du hazard) de Pascal, a morte de deus em Nietzsche, a vida imprecisa do navigare necesse de Pessoa, a rejeição da métrica alexandrina pelos pós-simbolistas franceses, a crise da metafísica ocidental, as recorrências do 3, do 4 e do 12 em distintos poemas do próprio Mallarmé, isso entre diversas outras presunções e ilações que buscam uma fuga do não sistema dessa obra a um só tempo sequestradora e sedutora. Ao cabo, tais tentativas mal conseguem afrontar a ciosa dessemantização conquistada pelas rupturas sintáticas e pela ousadia gráfica que, ab ovo, prenunciavam o sonhado livre a venir de Mallarmé, uma obra não simplesmente inacabada no terreno conclusivo de seu encerramento criativo, senão mesmo inacabável em essência por sua concepção orgânica de uma linguagem vivente sobre um suporte à época ainda tecnicamente impossível, embora antecipável como possibilidade pensada.

A cosmogonia tipográfica de Mallarmé foi reivindicada pelos mais distintos e distantes partidos estéticos. Uns a trataram como o suprassumo de um materialismo irredutível, outros, como um hermetismo rigidamente calculado, subproduto da agonia da tradição simbolista. E mesmo aqueles que só a viram como um dispositivo preponderantemente imagético, cuidaram de vê-la pelos registros mais variados, bastando-se para tal conclusão que se aquilate a distância existente entre o conceito de imagem nas práxis poéticas dos simbolistas e dos nossos recentes concretistas, grupo este que se ocupou da mais importante onda de assimilação do Lance de Dados no Brasil. De todo modo, o fato é que a crise de vers** (crise de versos) de Mallarmé – o prolongado impasse da sua impotência criativa, biograficamente datável – também se manifestava como um drástico abalo no funcionamento do regime emotivo do homem moderno, um processo literal e literariamente sofrido por quem levava ao extremo a experiência discursiva de sua autorreflexividade. E o poeta parece ter procurado mergulhar esteticamente nessa crise sem ceder ao martírio diante da indeterminação ou sequer ao ímpeto supercontrolador que tomava o hasard como a inadmissível petulância de um efeito sem causa.

Mallarmé dedicou-se a magnificar a figuração do acaso face às determinações da linguagem em um poema capaz de se manter em vigorosa reatualização, podendo concernir a coisas tão recentes como a viabilidade física do deslocamento temporal, a irrregularidade dos sistemas caóticos, a estimativa atuarial dos riscos e ainda a coisas peculiaríssimas, como a nossa expressão “fazer uma fezinha”, isto é, tentar a sorte em um jogo de azar. Quiçá seja mesmo essa a maior virtude do seu poema: ter atingido, pela excelência de uma imbricação entre forma e fundo, o núcleo duro da universidade antropológica de um fenômeno misterioso e capaz de alimentar uma perplexidade multifigurada em um repertório praticamente inexaurível de recorrências. Nesse desiderato, o caminho estético adotado por Mallarmé repeliu a trivialização da linguagem do dia a dia em seu tráfico mais utilitário de mensagens, buscando, decididamente, inclusive contra a própria sintaxe, a voz que restaurasse à poesia a dimensão da nobreza quase sagrada de seu valor intrínseco. Leyla Perrone-Moisés comenta essa opção formal, tantas vezes confundida com uma eleição proposital da obscuridade: “Banalizada e desgastada no manuseio cotidiano, a linguagem perde seu valor-ouro e adquire um mero valor venal. Contaminadas pelas relações econômicas, todas as relações humanas, trocadas no miúdo da fala, se corrompem e se desgastam. A função do poeta moderno, assumida exemplarmente por Mallarmé, é opor-se a esse comércio aviltante, e propor a utopia das trocas linguageiras. Seu trabalho consiste em dar sentido mais puro às palavras da tribo, fazer com que elas, em vez de funcionar apenas como valores de representação da realidade, instaurem uma realidade de valor.” (PERRONE-MOISÉS, 2000: 32).

A SORTE DO AZAR EM FLOR

A invenção dos dados confunde-se com o próprio nascimento da ludofilia. Na Índia, o Mahabarata já os registrava sendo jogados, bem como, entre os gregos, Homero, na sua Ilíada. Também egípcios, persas, etruscos e chineses, desde a Antiguidade já lançavam os seus dados. No seu De Ludis Grecorum, Suetônio testemunha que o imperador Augusto era um inveterado lançador de cubos, considerando-os uma invenção dos gregos atribuída por Pausânias ao herói mítico Palamedes. Porém, a origem mais remota da sorte determinada pelo acaso na queda de um objeto com faces similares marcadas por valores diferentes parece ser o jogo do osso, também chamado de tava e até hoje praticado, na Espanha e na bacia do Rio da Prata, com um jarrete bovino, de apenas dois lados, ou com o astrágalo da pata de um carneiro, um osso de formato quase perfeitamente cúbico. Tais jogos de origem imemorial, porque não dependem da destreza motora ou do engenho estratégico de seus praticantes, são comumente chamados jogos de azar.

A palavra azar provém do árabe az-zahr, guardando dois significados: flor e dado – o cubo, não a informação. O seu sentido que nos interessa deriva da metonímia de al-azahar (الزهر), a flor branca da laranjeira (Citrus aurantium) que, entre os muçulmanos, figurava como um gênero de naipe assinalando o equivalente aos 6 pontos dos dados greco-romanos. Há também duas outras explicações, em geral menos aceitas, para a origem da palavra azar. Cogita-se que ela proviria de yasara, vocábulo que nomeia o ato de jogar dados no árabe clássico, ou que se teria introduzido na cultura ocidental em meados do século XII, quando os cruzados tomaram o castelo de Az-Hard, na Síria, e lá encontraram o referido jogo sendo praticado por pagãos, tal como relata Guillaume de Tyr na sua crônica Gesta Francorum Ultra Maris. Em quaisquer dos casos, isso não deixa de conter uma suprema ironia etimológica: em sua origem árabe, o azar exprimia justamente a melhor das sortes. Porém, como sabemos, nas línguas ibéricas, sobretudo no Português, o azar paulatinamente confundiu-se com a mala suerte. E é bem provável que parte dessa sua carga negativa possa ser creditada à aversão católica dos reinos ibéricos ao azar do Alá dos muçulmanos, esse fortíssimo concorrente da providência cristã que seria ainda mais estigmatizado nos tempos da Reconquista.

O acaso pode ser uma força benfazeja e abominável. Ele produz não só a glória e o revés, como também governa o movimento de alternância entre eles. Observa-se, por outro lado, que, em diversas línguas neolatinas, o azar significa uma pura alea destituída de negatividade: a fortuna, o acidente, o contingente, o randômico, a sorte, o destino, a sina, a sanha, a chance, o errático, o fado, a sincronicidade, o esmo, o deus-dará, a ventura. A ocorrência do acaso fascinou Aristóteles a tal ponto que mereceu um tratamento especial na sua Física (195b31). Associada à noção de espontaneidade (αὐτόματον, automaton), o conceito de τύχη (týche) foi desenvolvido após a doutrina das quatro causas. O estagirita acreditava que, sem ter ele mesmo uma causa determinável, o acaso não acontecia sempre nem frequentemente, revestindo-se de um caráter excepcional. E nem é preciso estar muito vigilante aos sinais da sua manifestação para notarmos que tal excepcionalidade provoca um assombro capaz de suscitar dúvidas relacionadas à possibilidade de haver, para além da regularidade previsível que a ciência mensura, estipula e projeta, alguma ordem clandestina fazendo convergir o casual e o causal, o acaso e a causalidade.

Claro que meu objetivo por ora não é regressar à deusa Tique dos gregos ou à mitologia da Fortuna entre os romanos. Mesmo assim, creio que uma investigação sobre as representações do acaso no Ocidente não pode contornar o nome de Boécio (séculos V-VI) nem a pioneira doutrina moral das probabilitas, de Bartolomé de Medina, difundida pela Escola de Salamanca no século XVI . Durante os dez séculos que medeiam essas concepções, muitas coisas permaneceram e outras tantas alteraram-se. Na Idade Média, era a roda da fortuna, com seus seis raios, que melhor representava a movimentação desse ciclo do acaso no qual ninguém poderia intervir e cujo alcance a todos colhia ao provocar a inversão dos destinos, como tão bem analisou Jacques Le Goff em seu La Civilisation de l’Occident médiéval (LE GOFF, 1984). Em De consolatione philosophiae (A Consolação pela Filosofia, de 524), escrita na prisão durante sua longa espera para ser executado, Boécio refletira sobre as instabilidades de Teodorico, a eternidade e as surpresas boas e más da vida. E essa sua prosa de base neoplatônica tornar-se-ia a grande responsável pela difusão das metáforas do acaso no imaginário medieval. Boécio deu voz a uma específica representação da Fortuna como uma personagem feminina que viria a dominar a poesia e a iconografia da Europa a partir do século XI, mais de quinhentos anos depois da morte daquele a quem Dante considerava o último dos Romanos e o primeiro dos Escolásticos.

A roda da Fortuna – ou de Boécio, como era também conhecida – daria grande ênfase à instabilidade alternante entre as posições de êxito e fracasso, representando as estações entre os que estão acima e aqueles que passaram para baixo. A Fortuna começou então a ser retratada em iluminuras como a divindade que comandava o giro dessa roda integrada por parte da aristocracia laica e outros personagens do mundo profano. Mas enquanto sugeria os movimentos de ascensão e queda dos potentados terrenos diante da superioridade da Providência, ela também procurava guardar uma perfeita compatibilidade com o livre arbítrio (WIRTH, 2003). Cumpre então observar que tal conjuntura tardia de recuperação das ideias de Boécio, iniciada a partir do século XI, processou-se em franco desacordo com as suspeitas patrísticas de uma Fortuna outrora apresentada, durante o mundo carolíngio, como uma entidade pagã a respeito da qual o próprio Santo Agostinho mantinha sérias reticências. Pode-se flagrar por aí uma transição lenta e de grande impacto histórico: a de um mundo no qual o Imperador era o representante máximo de Deus para um outro, já próximo ao nosso, no qual um Papa exerceria tal investidura em um contexto político bem mais complexo, no qual se haveria de reconhecer um lugar mundano para as glórias e as misérias, algo que suavemente começaria a estabelecer um território a ser futuramente disputado pelo espírito secular.

Em fins do século XVI, a Nova Escolástica de Salamanca difundiria a doutrina do probabilismo, desenvolvida pelo dominicano Bartolomeu de Medina, como uma precursora do princípio da incerteza no terreno ético. Tratava-se de uma interpretação neotomista da liberdade moral que acreditava em múltiplos caminhos e possibilidades para a prática do bem, sobretudo diante de preceitos ambíguos ou conflitantes. Graças aos jesuítas, esse probabilismo ibérico deixou os círculos intelectuais mais restritos e difundiu-se pela Europa e pelo Novo Mundo, tendo conduzido a uma atitude moral denunciada como laxista. O laxismo dos probabilistas provocou vigorosas reações teológicas da Igreja e dos jansenistas, bem como severas críticas da parte de Blaise Pascal, o pai do cálculo de probabilidades, que passaria a reclamar para a incerteza um estatuto verdadeiramente científico, e não apenas retórico, abrindo assim caminho para a nossa compreensão contemporânea do acaso. Ademais, em meados do século XVII, a troca de correspondências entre Blaise Pascal e Pierre de Fermat sobre o cálculo de probabilidades convergiria para um terreno bastante concreto: o das discussões, pelos mercadores, a respeito da necessidade e do custo dos seguros marítimos, proporcionando assim a difusão de uma das noções mais importantes para o dimensionamento do acaso na vida prática moderna: a ideia de risco estimável, em um debate que remete ao século XIII do riquíssimo Traité des Contrats do franciscano Pierre de Jean Olivi (OLIVI, 2012).

Não obstante, em matéria de história social, o mesmo mundo ibérico que execrava o azar também foi pródigo em regulações jurídicas sobre os jogos, inclusive os de dados. Bem antes dos dés de Mallarmé, qualquer marmelada que procurasse fraudar as mais lídimas manifestações do acaso nos jogos foram severamente criminalizadas e punidas. Em 1266, Dom Dinis pôs em vigor em Portugal uma lei que condenava à morte quem no jogo “metesse alguns dados falsos ou chumbados”. E, em 1595, as Ordenações Filipinas determinaram “o açoite público com baraço e pregão e o degredo de dez anos para o Brasil” a quem fosse flagrado jogando com cartas ou dados falsificados. O extremado rigor dessas normas de antanho fornece a dimensão da importância moral que a preservação do acaso teve na distribuição das escassas chances (hoje diríamos, com Amartya Sen: oportunidades) em meios altamente desigualitários e regidos pela fixidez estamental. As condenações à morte, ao açoite e ao degredo, bem como à humilhante perda das roupas do próprio corpo, espreitavam quem removesse a venda da Fortuna que havia (e há) de permanecer completamente cega em sua estrutura eletiva, podendo assim mais bem manifestar a sua vocação isonômica. Seguramente não é por outra razão que dizemos estar roubando quem trapaceia em um jogo de azar ou em um sorteio.

Seja como for, qualquer percepção do acaso é um fenômeno que acaba tornando-se coextensivo à própria noção cultural de destino que lhe é subjacente, uma ideia cuja representação psicológica, social e até natural permanece profundamente enraizada na lógica associativa das estruturas metaforizantes que permitem sua compreensão abstrata. E talvez um excelente contraponto ao nosso arcabouço ocidental do acaso possa ser buscado na mentalidade chinesa clássica, que o simboliza por um pássaro pousando delicadamente em um galho. A própria palavra acaso constitui-se primariamente, em chinês, pela justaposição das ideias de (1) paridade, polaridade e dualidade (a exemplo do que significa o ideograma Öu, 偶) e de (2) liberdade imprevisível (invocada pelo voo do papa-figos, um pássaro de plumagem negra e amarela representado pelo ideograma Peng, 莺). Aérea, pressagiosa, elegante e vitalista, essa noção de acaso afasta-se por muitos modos da nossa, que parece sempre conservar residualmente um certo mal-estar face à ausência de uma ordem causal perfeitamente explicável. O acaso e o destino, para os chineses, exprimem então, e antes de tudo, uma conformidade resignada que até podemos confundir com a reles passividade; uma sujeição admirada com as determinações inapeláveis mas sempre mutáveis de um porvir incerto e escrutável pelos sinais situacionais das possibilidades arquetípicas, à semelhança do que ocorre no uso oracular do I Ching quando este figura o contingente dos acontecimentos mais pelas moedas e varetas em pleno ar do que propriamente em suas quedas definidoras. Encerrada essa breve e despretensiosa inquirição sobre a ontologia do acaso, retorno agora aos dados de Mallarmé.

O MAPA DO LABIRINTO

Mallarmé persegue um ideal contrafático em sua perspectiva sobre o acaso, articulando-o pela vinculação de um resultado (o lance lançado) ao binômio alegórico mar-acaso /céu-necessidade. Entre a intencionalidade diretiva do escritor e a liberdade interpretativa do leitor, qualquer poema escrito conduz sempre a uma leitura possível, isto é, passível de alguma intervenção do acaso, seja o acaso daquelas acepções vocabulares que escaparam ao desejo significante do autor, seja aquele outro, da conjuntura mais pragmática do contexto concreto de sua recepção. Em Un Coup de dés, Mallarmé dispunha-se não somente a invocar, senão também a assumir uma delicada posição a propósito dessa estranha natureza do hasard. Dispunha-se, portanto, além de falar dele, a também usá-lo como um valioso recurso expressivo. E ele fez isso de dois modos: com (1) versos que explicitamente tematizam o acaso e (2) uma inovação visual cuidadosamente conjugada a uma redação que valoriza vozes e pausas sugeridas por variados caracteres tipográficos e generosas porções de papel em branco na sua disposição. A fabulosa interação aí ocorrida entre o mote do acaso e a distribuição gráfica das palavras é ainda catalisada pelo caráter excêntrico e cortante de uma sintaxe que, segundo o próprio Mallarmé, evita o récit (a narração) e adota o raccourci (o atalho).

No caminho multielíptico dessa composição tecida de muitas vozes, pinceladas e atalhos mentais, o in folio das folhas fixas e suas faces, as páginas duplas, quase se embaralham como cartas. O modo e o lugar exato por onde no texto se entra e se percorre o(s) seu(s) sentido(s) alteram-se substancialmente, liberando o escrutínio do leitor para uma plêiade de trajetos e efeitos coalescentes já bem distantes daquela ortodoxa leitura possível quista, aceita ou meramente sugerida pelas linhas terminando nas margens ou pela quebra dos versos que definem a silhueta de um poema em sua mancha gráfica tradicional. Mallarmé não é apenas o mestre indiscutível do ciframento astuto. Ele é também o senhor da instauração de uma ordem sub-reptícia de sugestões que se deleitam em ser refratárias à enunciação predicativa mais direta e comezinha. O seu poema não mobiliza ordinariamente as cadeias sintagmáticas com propósitos comunicativos. Ele transmuta o enjambement em uma ferramenta anômala de associações conotativas que, de tão insólitas e inquietantes, tornam-se bem mais assimiláveis do que propriamente explicáveis, provocando efeitos de difícil tradução metadiscursiva. Também pudera: para Mallarmé, a poesia trata antes de tudo do verso “[…]que de vários vocábulos refaz um termo total, novo, estranho à língua e como que encantatório […] negando, com um traço soberano, o acaso alojado nas palavras […]” (Mallarmé: 2003, 260). Logo, é nessa busca de uma singularidade que nega o acaso que se deve perceber os desdobramentos de sua célebre crise de vers: não só como um simples esgotamento da unidade compositiva da métrica alexandrina no bloco estrófico, mas como uma perturbação do discurso natural produzida graças ao seu assalto disruptivo por uma linguagem poética pressentida como carecedora de um lugar digno no contexto social da Modernidade. Impotente diante dessa circunstância inóspita, e mesmo descrente da sua possibilidade de modificação, Mallarmé simultaneamente recolhe-se enquanto leva adiante o seu projeto estético. Para ele, negar o acaso alojado nas palavras importava impregnar a linguagem de uma dimensão que, ao menos em parte, dir-se-ia hoje fenomenológica, isto é, capaz de (re)produzir o estranhamento arrebatador com o que desde sempre esteve aí, de onde as ideias de surpresa e assalto, essas primas próximas do tauma, o espanto filosófico.

A elaborada consciência crítica do caráter altamente planejado desse assalto atinge em Mallarmé requintes que não se limitam ao preciosismo visual ou à dificuldade da sua leitura: ela alcança ainda posições sobre o próprio mercado editorial e livreiro, pois esse professor de inglês tinha uma personalidade muito mais insolente, irônica e bem-humorada do que fazia supor a caricatura de sua nem tão pacata discrição. Poeta em greve, ele foi entusiasta de Zola e defensor de Dreyfus, manteve flertes com o anarquismo e chegou a frequentar as sopas populares oferecidas por esses militantes a hordas de famintos em seus comícios. Contudo, o seu tempo era, talvez como esse de agora, o do desapontamento com a política, o do fracasso e do sufocamento das revoltas e das revoluções, um período intersticial de ausência daqueles requisitos mais orgânicos para uma ampla refundação da cultura, o que o situa como personagem singular de um drama desiludido, mas de modo algum o explica como um autor que ajudasse a constituir esse mesmo tempo no qual, em retrospecto, hoje enxergamos a sua tendência aristocratizante como um gesto de repulsa à modorrenta vulgaridade burguesa.

Ao empregar a língua dos símbolos e ao promover a alternância entre a algazarra e o cochicho evocativos de significantes que habitam a nebulosa periferia dos núcleos semânticos mais resplandecentes, Mallarmé evita a nomeação explícita das coisas e forja uma gramática da temporalidade, cingindo o fenômeno da duração e contemplando o seu engendramento pelas variadas velocidades articulatórias estabelecidas entre a labilidade da impermanência e a incerteza da consumação. É assim que a hesitação do seu lance de dados captura as dilações que sustêm os lapsos gerúndios e subjuntivos dos enquantos que instauram movimentos marcados por diferentes cadências rítmicas: o relâmpago do arremesso ao resultado, a suave errância da pluma que paira, o vórtice voraz do abismo que traga, o destino incerto do contramestre (maître d’équipage) que naufraga em um mar noturno encoberto por um manto de estrelas.

Aliás, essa aludida pluma que paira no poema talvez ensaie uma investida da sereia contra a musa, um movimento radical de substituição do pathos emotivo da poesia pelo canto póstero dessa criatura que de uma rabanada só aniquila a rocha que ameaça a integridade do navio e refunda a sua própria condição mítica sem deixar de permanecer tenebrosa. Afora a evocação do alardeado elemento principesco e hamletiano no caráter relativamente errático e quiçá trágico da linguagem, a presença dessa pluma pode aconselhar um rechaço à inspiração insuflada pelas musas, as mesmas que, vencendo as sereias em um desafio de canto, provocaram o seu exílio. À diferença do sensualismo feminil e aquático que domina a feição contemporânea dessas figuras mitológicas, não seria demais recordar que, para os gregos da Odisseia, as sereias sempre foram entidades malévolas e aladas, constituídas pela fusão entre um corpo de ave e um rosto de mulher, seres cuja origem sincrética possivelmente se encontre nos ritos fúnebres egípcios. Habitando o alto dos rochedos recifais e costeiros – formações por si só temíveis por qualquer embarcação -, as sereias de lá arremetem para aliciar os navegantes com o seu canto e conduzi-los à fatal desorientação. Para Rancière, a natureza quimérica da sereia no Coup de dés metaforiza “ce que le poème effectue, c’est alors très précisément l’événement et le risque calculés du poème dans une époque et un ‘milieu mental’ non encore prêts à les accueillir.” (RANCIÈRE, 1996:25). Mas e se para potencializar essa metaforização antevista por Rancière, Mallarmé já contasse com um leitor disposto a também divisar, em sua criatura de escamas bifurcadas, o acossamento de Ulisses amarrado ao mastro de seu navio, com os ouvidos preenchidos por cera de abelha, tal como se vê abaixo em um belo vaso grego do século V a.C? E se, para captar e eternizar a voz letal dessa sereia vencida pela musa, o poeta ousasse se valer, à guisa de instrumento escritural, de uma pena oriunda da sua própria plumagem, redobrando assim o emblema da perturbação do Maître e do leitor/ouvinte que hesita e pode sucumbir ao naufrágio? Como quase tudo nesse poema, a questão da sereia, explicitamente escamada ou alusivamente plumosa, é logo devolvida ao reino enevoado das hipóteses especulativas que se confundem e se sobrepõem, restando como única certeza, após a sua aparição, a retomada, na próxima dupla de páginas, do tema do Número (LE NOMBRE) como “issue stellaire”: saída estelar.

Com uma engenharia de interpolações altamente planificada, o Coup de dés inaugurou um dispositivo retrorremissivo que, apesar da sua dedálica dinâmica interna, nunca deixa de apontar para universos referenciais passíveis de atualizações virtualmente infinitas, convidando os futuros interessados (“l’ultérieur démon immémorial”?) ao estabelecimento de elos inusitados capazes de saltar sobre a encadernação da obra e desapassivar o leitor de sua condição meramente receptiva, investindo-o dos mais legítimos poderes hermenêuticos na determinação circunstancial de um significado que só se consumará mediante o concurso de uma dedicada interpretação construtiva. Porém, esse entendimento de Mallarmé acerca das interações entre (1) uma intencionalidade densamente projetada e (2) as suas múltiplas possibilidades combinatórias fez muitos acreditarem que ele simplesmente fosse um entusiasta das experiências lúdicas com o acaso, que ele só estivesse a jogar com a imprevisibilidade das cargas idiossincráticas de um leitor remoto.

Em realidade, a sua perspectiva de composição poética almejava coisa bem mais audaciosa: em vez de controlar maximamente o resultado de uma leitura correta, ele pretendia capturar o acaso por um abalo à multimilenar metáfora do texto concebido como tessitura formada por um fio contínuo. Resulta disso em Mallarmé um hasard aberto às novas costuras de um artesanato visual e redacional que já fornecia pistas de uma concepção absolutamente revolucionária de percurso de leitura. Exatamente por esse motivo, Mallarmé é apontado pelos especialistas em ciências da informação como um dos grandes precursores do hipertexto, esse caminho labiríntico de múltiplas conexões entre documentos que não tem propriamente começo nem fim, estabelecendo-se antes como um mosaico de opções conectivas percorridas por variados interesses e atenções governantes. Assim, por suas muitas vias de ingresso e trajetos de leituras possíveis, o Coup de Dés ainda pode ser considerado um pioneiro da moderna engenharia de documentos, disciplina que projeta hiperlinks de acessos, retornos e atalhos, bem como caixas e janelas de derivações entre suportes informacionais conexos, uma prática hoje largamente facilitada pela tecnologia digital mas que, a bem da verdade, remonta à indexação organizada alfabeticamente pela Souda, a enciclopédia bizantina do século X, que contava com 30.000 entradas e que seria posteriormente utilizada como modelo de índice remissivo por Diderot e D’Alembert.

Na era da polifonia hipertextual que se sucede ao mito estruturalista da morte do autor, o projeto artístico (e até mesmo cognitivo) de dar voz à linguagem parece corroborar o arrefecimento de uma assinatura unipessoal e nominal que, aos poucos, cede o lugar e a vez a uma crescente incrustação de glosas e críticas. E estas, por seu turno, tendem gradualmente a superar e suplantar em volume o próprio texto principal, incrementando um caos entrópico contra o qual o leitor, o consulente ou o comentador se devem precaver municiando-se de alguma questão portadora de uma intencionalidade seletiva. No lugar do fio de Ariadne abandonado com a própria linearidade discursiva, reclama-se agora um mapa desse labirinto polifônico amplificado por ecos de vias informativas. O Coup de dés está então duplamente implicado nesse processo: enquanto inaugura a legibilidade não linear, é devorado pelos comentários (como esse aqui) que supersaturam a sua compreensão. E a fim de renovar o emaranhado dos embaraços interpretativos, proponho agora um exercício hermenêutico que também levará em consideração o dado como um objeto aquém do seu símbolo, procurando assim demonstrar de que modo uma importante característica sua vem sendo ignorada na apreciação do significado não arbitrário do número 7, presente na economia do poema.

REVENDO OS DADOS MAIS DE PERTO

Apesar da descomunal massa de comentários sobre o Coup de dés, e mesmo a despeito de toda sua eloquência formal, sempre acreditei que o poema de Mallarmé no fundo discutisse a tensão entre a força de uma vontade expectante e a esmagadora indiferença do acaso. Em 2004 fiz um pequeno poema que sugeria a seguinte falsa tradução para o verso Un coup de dés jamais n’abolira le hasard: “puras expectativas não demovem adventos invindos”. O axioma um lance de dados jamais abolirá o acaso continuamente me infundia o entendimento de que a simples vontade humana – da crença ao desejo, passando-se pela fé e a expectativa – não havia de ser considerada causa eficiente nem suficiente para atuar sobre o devir, tornando-se, logo, impotente para precipitar um resultado. Ora, se lanço dados esperando a melhor sorte – tal como o 6 ou a flor de laranjeira – absolutamente nada me garante que o cubo não vá cair com a sua face superior marcando o singelo 1 ou qualquer outro número ou símbolo distinto daquele mais aguardado. Entretanto, ninguém lança dados em uma competição pelo maior número, ou por outro sinal que represente um valor elevado, desejando com firmeza qualquer resultado. Hierarquia e distinção submetidas à aleatoriedade são os postulados intrínsecos admitidos até por quem, mesmo sozinho, testa a própria sorte ao displicentemente brincar com um dado, o que seria naturalmente impossível com uma bola de gude ou um cubo de faces completamente idênticas.

Durante um jogo de dados, parece então subsistir algum tipo de aceitação, tácita ou inconsciente, de que a esperança possa provocar o êxito da sorte desejada, muito embora a nossa concepção racional de pronto rejeite o estabelecimento desse nexo de causalidade. Mesmo assim, Mallarmé faz um uso perspicaz desse elemento psicológico subsistente e próprio à capacidade projetiva de uma consciência humana anterior à ciência moderna. Com isso, ele oferece um formidável contraponto a todo o monumento esfíngico aparentemente erigido só ao caráter fortuito de uma vida que se percebe insignificante e efêmera, regida pelo destino inapelável de uma finitude que se derrama no próprio branco da página, no nada – essa deidade suprema de uma precoce metafísica sem transcendência, apurada pela habilidosa aproximação entre o absurdo e o absoluto.

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard: já que qualquer lance de dados não só confirma como até mesmo representa o próprio acaso, parece em princípio indiscutível que, com a negação composta jamais n’abolira, Mallarmé pretendesse robustecer a peremptoriedade do jamais. Sendo normal em francês tal construção negativa do leitmotiv do poema, é natural traduzi-la em português por um lance de dados jamais abolirá o acaso, com o evidente sacrifício do não e da circularidade tautológica que tende a se desvanecer na impossibilidade de consideração do que se estabelece no original entre dés (“dados” em francês) e hasard (az-zahr, “dado”em árabe). De modo bem próximo, Octavio Paz verteu para o espanhol esse verso pela fórmula “Una tirada de dados jamás abolirá el azar”. Deslocando-se a posição sintática do advérbio, poder-se-ia inclusive conservar a dupla negativa ao se adotar a tradução um lance de dados não abolirá jamais o acaso, reintroduzindo-se assim o não. Essa escolha, entretanto, acarretaria imensos problemas na ordem de alocação das palavras que prolongam uma proposição distribuída por diferentes páginas e intercalada por outras vozes com ela dialogantes: o poema efetivamente precisa começar com o jamais antes do abolirá. Na sua tradução de 1975, Haroldo de Campos retrilha o caminho encontrado pelas versões em inglês e alemão, que repetem os advérbios never never e niemals niemals: “um lance de dados jamais jamais abolirá o acaso. (CAMPOS, 1975).

Em francês, uma farta abonação gramatical reitera que o ne+pas pode ser tranquilamente substituído por ne+jamais, atribuindo-se a efetividade da carga negativa ao jamais e um caráter meramente expletivo ao ne, cuja elisão diversas traduções adotam. Sem recusar que essa acepção dominante das palavras de Mallarmé corresponda à sua intencionalidade primeira e principal (mas não única) no plano da obra, recordo que diversos especialistas observaram que o constante recurso do poeta à dupla negação é algo impossível de ser qualificado como um puro capricho do seu estilo. Trata-se, antes disso, de uma escolha explicitamente desestabilizadora, orientada a fissurar as certezas enunciativas ao investi-las de uma carga dubitativa tão densa que a sua indecidibilidade só encontre algum fluxo expressivo em pares oponíveis e opcionais, dentre os quais o autor, tantas vezes e cautelosamente, ainda furta-se a escolher. Analisando esse habilidoso expediente de recusa do real, Sonia Assa cogita que ele provenha do negacionismo de uma dialética hegeliana destituída do seu momento de síntese superadora (ASSA, 1984:122). Desse modo, à perplexidade titubeante da personagem que retém os dados, agrega-se um ricochete especular entre três cargas negativas: a do não, a do jamais (nunca) e a do abolir (anular), capazes de colocar em estado de desconfiada apreensão quem se depare com a sentença que singelamente afirma o truísmo de que um lance de dados jamais abolirá o acaso.

Todavia, seja em estado dinâmico (durante o arremesso ou já no próprio rolar dos dados sobre uma superfície), seja em estado estático (na parada final que apura um resultado), os dados continuam representando a própria imprevisão do acaso. Transposto para uma versão afirmativa e mais clara, o conteúdo desse verso tutelar sustenta então que um lance de dados sempre manterá o acaso, formulação essa que insinua as seguintes indagações: mas propriamente contra o quê esse lance de dados manterá o acaso? Que força abolitiva ou determinista poderia ameaçá-lo? Ajuizando a cisma do autor pelas negações e a sua aferrada resistência ao senso mais natural da sintaxe, a questão, apreciada desde a perspectiva dos seus postulados, logo sutilmente se encaminha para um enfrentamento entre o acaso e a necessidade. E é aí que Mallarmé manifesta toda a sua perícia na edificação da paradoxalidade do poema: das trevas de uma obscura obviedade, logra extrair um provocante claro enigma. Servindo-se de um arguto poder sugestivo, arquiteta, para além de sua aparente banalidade, um verso capaz de, a um só tempo, confirmar e sub-repticiamente desconfiar das poderosas forças da indeterminação. E acredito que ele tenha feito isso em consonância com uma propriedade constituinte (mas não estocástica) desses prosaicos cubos de lados numerados que passo a comentar.

Analiso agora o sentido de duas passagens do poema entrecortadas por derivas e digressões: “o único Número que não pode ser um outro” (l’unique Nombre qui ne peut pas être un autre) e “na direção desse deve ser o Setentrião também Norte” (vers ce doit être Le Septentrion aussi Nord). Inicialmente vislumbro na articulação entre esses versos dois elementos que se aproximam de um ponto de vista partidário da determinação: o primeiro, chegando mesmo a indicar uma necessidade; o segundo, sugerindo a detecção de uma legalidade deôntica, identificável pela estrutura do deve ser associada a uma inclinação que não manifesta somente uma tendência, mas já algo que parece deslocar-se em um plano instável obedecendo à lei da gravidade. No poema, as palavras declividade (declivité) e obliquidade (obliquité) reclamam uma poderosa energia direcionante e talvez se refiram à instabilidade do próprio convés da embarcação responsável por um movimento inelutável e intimamente ordenado pela verticalidade que orienta toda a ação transcorrida entre o abismo e o firmamento – firmamento onde se exceptua ao nada (RIEN) uma constelação (UNE CONSTELLATION) que, mesmo fria de oblívio e dessuetude, sideralmente enumera, sobre alguma superfície vacante e superior, um cômputo (compte) total em formação (parafraseio aqui, em tradução livre, alguns versos finais do poema, MALLARMÉ, 2003:441).

Sem recompor toda uma tradução prenhe de filigranas – mas, afinal, nem tão difícil assim -, quero retomar esse elemento controverso do Lance de dados que tem posto a correr rios de tinta sobre o seu sentido misterioso: o Setentrião presente no verso “o Setentrião também Norte” (Le Septentrion aussi Nord). Ao notar que Ulisses já navegava orientado pela Ursa, em seu ilustrado e polêmico Les Phéniciens et l’Odyssée, Victor Bérard esclarece que “Dès les temps homériques, l’Ourse avait déjà un double nom qui, peut-être, suppose la reencontre de deux théories astronomiques ou, tout au moins, de deux ‘vues d’astres’ et de deux comparaisons. Elle gardera ces deux noms, durant toute l’antiquité et jusqu’à nos jours: elle est bien l’Ourse, mais elle est aussi le Chariot, et son compagnon est le Gardeur d’Ours, Αρκτοφυλαξ, mais aussi le Meneur de Boeufs, Βοώτης, car le Chariot est un Char à Boeufs, un char à Sept Boeufs, Septemtriones.” (BÉRARD, 1927:280). Acredito então que essa referência de Mallarmé ao Setentrião encerre algo além de uma mera alusão às sete estrelas que compõem o nome latino da constelação da Ursa Maior, uma representação cardeal do Polo Norte alçada à condição de fonte emanadora de um dever ser cuja natureza, embora desconhecida, reveste-se de uma grande potência física e retórica. Quando o poeta diz “também Norte” (aussi Nord), imediatamente suspeito sobre o que mais, ou até mesmo o que antes, para aquém ou além desse Norte, o Setentrião poderá ser ou significar.

Em sua discreta inscrição do número sete (sept em francês, septem, em latim), penso que o Setentrião guarde o verdadeiro posicionamento de Mallarmé em relação ao acaso e à (in)determinação no lance de dados. E afirmo isso pelas seguintes razões que passam a se servir de fragmentos do próprio Coup de dés: no resultado casual e imprevisível de qualquer lance de dados, o “cômputo” (compte) que se forma “pela evidência da soma” (évidence de la somme) de qualquer de suas faces opostas, no caso a superior e a inferior, mas forçosamente também as suas laterais, é sempre – e necessariamente – sete. Creio assim que os soberanos sete pontos luminosos do Setentrião vinculam-se diretamente ao “único número que não pode ser um outro” (l’unique Nombre qui ne peut pas être un autre), pois, seja qual for o resultado obtido em um lance de dados, sempre, e necessariamente, o cômputo final formado pela evidência da soma resultará em 7, haja vista que, desde a mais remota antiguidade indiana, todo e qualquer dado cúbico e numerado tem o seu lado com 1 ponto oposto ao lado com 6 pontos, o seu lado com 2 pontos oposto ao com 5 pontos e o com 3 pontos oposto ao com 4 pontos, tornando-se permanente e invariável a equalização desse somatório: 1+6 = 2+5 = 3+4 = 7.

Entretanto, preciso confessar que não cheguei por mim mesmo à dedução da cogência dessa propriedade, digamos, natural dos dados. Ela me foi apresentada, em meados de 2011, no Rio de Janeiro, por um jogador que se declarava compulsivo. Tratava-se, por um desses acasos inexplicáveis, de um velho marinheiro reformado que, com outros coetâneos seus, reunia-se na Praça Serzedelo Correia, em Copacabana, para juntos praticarem o general, o xadrez, o dominó, o jogo de damas e, sobretudo, o carteado. Dada a ausência de cassinos na cidade, eu havia passado a frequentar aquela praça próxima ao meu apartamento com o propósito quase etnográfico de observar e fotografar jogadores reais que pudessem me dar pistas para o poema que eu então escrevia e que agora se encontra ao final desse ensaio (OS DADOS DE DEUS). Aquele senhor octogenário então me disse que a tal coincidência do resultado da soma em 7 das faces opostas de um dado é largamente conhecida por jogadores contumazes e que frequentemente muitos se servem dessa propriedade pouco conhecida em truques de simulação divinatória. Aliás, foi somente após três experimentos bem-sucedidos de adivinhação com os seus dados que, vencida certa recalcitrância, ele acedeu às minhas súplicas para que me revelasse o segredo de seu procedimento. Eu que já vinha há algumas semanas relendo o Coup de dés e sua extensa bibliografia crítica para o meu poema, fiquei imediatamente convencido de que Mallarmé havia incorporado essa propriedade ludológica dos dados no seu texto, cuidando de ocultá-la no resultado da soma desse único Número que não pode ser um outro e deixando-a latente no cômputo do número sete do Setentrião, o núcleo altaneiro e soberano de uma invariância elevada à estatura cósmica em pleno reino da contingência. Suponho que Mallarmé alcançou assim o caráter aporético de um lance de dados doravante apresentável como simultaneamente imprevisível e desde sempre determinado, plenamente variável em sua face superior e perfeitamente constante no resultado da adição de seus lados em um cômputo (compte) capaz, inclusive, de permanecer estabelecido até mesmo quando esses dados não forem lançados.

À vista disso, a contagem vocabular empreendida por Meillassoux em seu Le nombre et sa sirène parece falhar ao não responder o essencial de sua averiguação: por que diabos, afinal, seria o número sete, ou ainda o supostamente oculto 707, a grande chave decifradora do Coup de dés? Como já adiantei no início desse ensaio, creio que a hipótese do 707 de Meillassoux no fundo não passe de uma conta de chegada que sequer consegue ser muito engenhosa, pois o resultado alegadamente atingido depende de (1) uma interrupção mais ou menos discricionária da enumeração e (2) também de expedientes insustentáveis de ajuste (tal como a consideração do pronome indefinido “quelqu’un” como dois vocábulos, e da locução adverbial “au-delà”como um só), haja vista que, sem tais procedimentos, o cômputo global de palavras do poema perfaria 713 vocábulos.

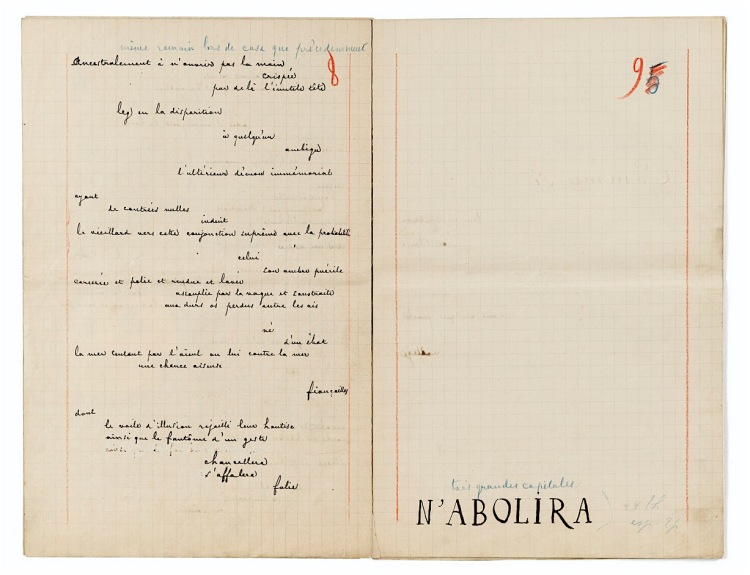

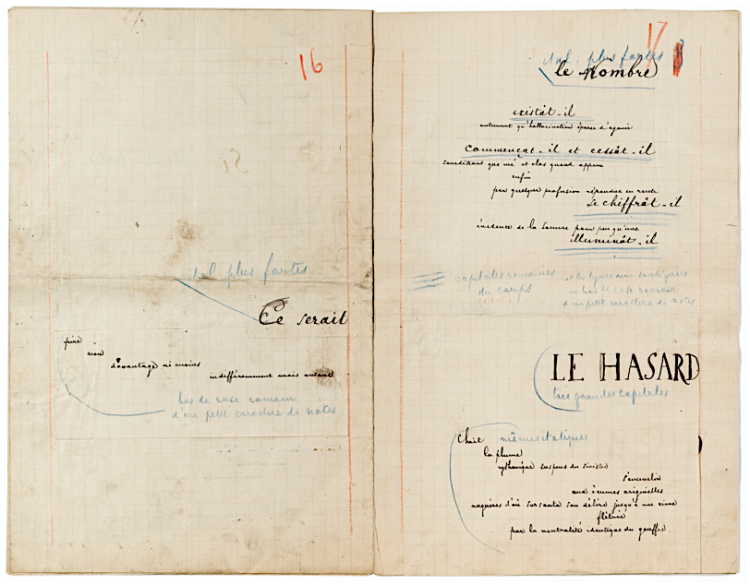

Outrossim, na maquete manuscrita do poema, cedida por Mallarmé ao galerista Ambroise Vollard (que planejava para sua obra uma magnífica edição de luxo, ilustrada por Odilon Redon) não vemos nenhuma preocupação do autor em registar a quantidade de palavras, embora as suas notas para a mise en page do impressor Alfred Firmin-Didot fossem extremamente cuidadosas e específicas em termos de espacejamento e tamanhos dos tipos. Aliás, após a morte do poeta, em 1898, Vollard tentaria publicar o Coup de dés conforme as instruções deixadas por Mallarmé, mas acabou esbarrando em um severo obstáculo: Firmin-Didot já havia desfeito as pranchas de composição tipográfica. Mesmo assim, entre agosto e setembro de 1897, esse impressor já havia produzido cinco conjuntos sucessivos de provas, das quais restaram 18 cópias, virgens ou corrigidas, assim hoje distribuídas pelo mundo: 5 na Biblioteca Nacional da França; 4 na Houghton Library, de Harvard; 01 na Biblioteca Jacques Doucet; 01 na coleção André Rodochanachi (atualmente Biblioteca Pierre Bergé); 01 na coleção Louis Clayeux ; e ainda 6 provas no espólio de Mallarmé. Recentemente, no dia 15 de outubro de 2015, essas 6 provas anotadas pelo autor foram a leilão na Sotheby’s. Elas integravam um conjunto de lotes da biblioteca de Mallarmé que atingiria o preço total de 4.456,151 euros, dos quais 963.000,00 euros são relativos apenas ao arremate do manuscrito-maquete do Coup de dés que reproduzo abaixo.

Após o descontentamento inicial de Mallarmé com a qualidade da publicação na Revista Cosmópolis de 1897, a edição definitiva do Coup de dés, obedecendo às exigentes recomendações do poeta sobre a distribuição do texto em páginas duplas, só ocorreria pela editora Gallimard em 1914, ou seja, mais de 15 anos após seu falecimento. Esse desfecho editorial só se tornou exitoso graças a um empenho ecdtótico que felizmente pôde socorrer-se dos bastidores do poema pelo conjunto de notas, ajustes e rabiscos deixados pelo autor, como uma espécie de testamento involuntário de seu poème à venir. E, reitero, em nenhuma dessas provas tipográficas glosadas pela mão do próprio poeta, ou nem mesmo em seu manuscrito, flagra-se qualquer procedimento de enumeração, controle ou contagem da quantidade de palavras. Tampouco há notícia de qualquer outro dispositivo paratextual de monitoramento do volume vocabular desse poema que tenha sido localizado por pesquisadores da obra de Mallarmé, nem mesmo agora, quando seu valioso acervo particular vem gradualmente passando ao conhecimento público. Diante disso, creio seja forçoso concluir que o número 707, proposto por Meillasoux como “déchiffrage du Coup de dés”, não passa de uma quimera, ou, quando muito, de uma coincidência meticulosamente fabricada.

Aplicando então a navalha de Ockham – a recomendável redução da quantidade de premissas e entidades formadoras do problema -, prefiro acreditar que se deva dar mais atenção ao dado propriamente dito e à invariância da soma em 7 de seus lados para a compreensão do “único número que não pode ser um outro”, e dos demais corolários seus na exploração heurística do poema. Com efeito, a detecção da natureza irresolúvel do paradoxo desse novo acaso, concomitantemente abolido e inabolível, o alcance da tomada de posição, digamos, filosófica do autor a seu respeito, reclama um empenho interpretativo disposto a reconstituir outro texto de Mallarmé que não chega a ser tão judiciosamente ponderado em suas minúcias. Falo aqui da passagem intitulada Le coup de dés presente em Igitur ou La Folie d’Elbehnon. Vinculando-se ao poema Lance de dados como um nítido precedente seu, essa obra é composta de esboços preparatórios que o poeta pretendia manter inéditos. Em Igitur, ao tratar do Absoluto e do Infinito, Mallarmé toca sete vezes na negação do acaso pela Ideia, revelando verdadeira obsessão por um topos capaz de amainar os traços da sua própria dicção e de estabelecer o seu pertencimento a uma genealogia (une race) de autores míticos dedicados à tarefa de uma revelação órfica do mundo. Será possível então ler isso como algo que se aperfeiçoaria no sete Absoluto face à variância de um acaso Infinito? Talvez. Soa a meia-noite e Igitur desce as escadas do espírito humano até o Absoluto. Trata-se de um ambiente sombrio e austero, de cinzas neutras, despojadas de sentimentos. É a ocasião de serem lançados os dados e Mallarmé logo de início acomete contra as ciências: “Sifflements dans l’escalier. « Vous avez tort » nulle émotion. L’infini sort du hasard, que vous avez nié. Vous, mathématiciens expirâtes — moi projeté absolu. Devais finir en Infini. Simplement parole et geste.” (MALLARMÉ, 2003:26).

Desde aquela época preparatória, o programa mallarmeano de erradicação dos traços de uma afetação lírica (ele declara em uma carta a Henri Cazalis de 1866: “Je suis parfaitement mort.”) se desdobrava para o terreno de uma ambiguidade que cessa de ser experimentada como simples angústia pela imprecisão semântica e passa a engendrar um ousado projeto de diluição do subjetivismo da recepção textual em um exercício de comunhão quase coautoral. Comentando as suas traduções de Poe, Mallarmé afirma que “Tout hasard doit être banni de l’œuvre moderne et ne peut être que feint […]” (Le Corbeau, Scolies, p. 229). Essa apreciação favorável ao banimento do acaso e de sua assunção exclusivamente fingida ou fictícia também apregoava um elogio à vontade criadora e direcionante do artista sustentada como um contrassenso: ela é obrigatoriamente possível. Na sua Carta Autobiográfica a Verlaine (1885), ele chega a declarar sua predileção por um gênero de livro “[…] architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hazard, fussent-elles merveilleuses…”. (MALLARMÉ, 2003: 392). Na referida carta a Henri Cazalis, o poeta também emprega a expressão “creuser le vers”: cavar o verso (MALLARMÉ, 2003: 297). Essa sua escavação, ele mesmo revela, conduziria à fossa fúnebre do coveiro e a um vazio muito semelhante ao nada do budismo que ele dizia desconhecer, duas experiências limítrofes capazes de precipitar a eclosão de sua última e mais complexa fase criativa, determinada pela rejeição a qualquer deus e pela procura de uma expressão radical para sua aflitiva negatividade. Quereria ele ainda indicar com esse escavamento do verso a dimensão de uma espessura que o biplano da página estampada, mesmo dupla, não dispunha para as suas estripulias? Ou, metaforicamente, estaria ele a sugerir a procura da poesia no garimpo exaustivo de suas singularidades sintáticas, semânticas, acústicas, mitológicas e visuais? Ou ainda todas essas coisas juntas? Não há como saber. De talvez em talvez, chega-se a uma longa e cada vez mais frágil cadeia de provavelmentes temerários que eu mesmo cá estou a alimentar.

A visada de Mallarmé em direção ao passado não se aparelha por qualquer enfoque nostálgico. E se ela também rejeita as miudezas fraturadas do quotidiano, é só porque no fundo almeja uma nova universalidade de rara extração, assentada sobre um delicado esquema simbólico ainda por vingar. Colocando um punhado de estrelas na mão de um marujo, Mallarmé age como um pintor de véus e brumas, tornando-se perito nas melhores imagens da vagueza e da insinuação. E, ao romper a cumplicidade linguística que franqueia a intercompreensão do implícito inquestionado, ele a todo instante encobre e descortina o limiar do prosaico diante daquilo que só o silêncio salienta, importunando o tácito e o subentendido de seus confortáveis lugares retóricos para erguer sobre eles um majestoso monumento de dúvidas e aporias.

Durante o século XX, os despojos de Mallarmé foram inicialmente sepultados no mausoléu da despolitização estética como o cadáver abjeto de um hermetismo formalista. Mas não tardaria para que eles logo fossem exumados e avidamente disputados pelas matilhas vanguardistas que morderam e rosnaram para elevar sua voz à condição de profecia anunciadora dos mais pujantes arrojos experimentais. Só agora, em pleno século XXI, pouco a pouco a obra mallarmeana começa a se desvencilhar das marcas tardias desses epígonos, podendo então ser lida em consonância com a sua acurada prosa crítica e teórica. Ao se libertar dos rótulos que lhe foram apostos à sua revelia, a garrafa de Mallarmé, agora bem mais transparente, segue flutuando pelo mar com a mensagem dos dados em seu interior e sob o olhar perscrutante do voo das duas aves que sempre lhe foram caras: o corvo de Poe e o albatroz de Baudelaire.

O triunfo do Coup de Dés não se deve apenas a um conseguimento maneirista, compensável por leituras coesoras que no fundo permanecem incomodadas com a sua índole estilhaçante. Tampouco a pretensão desse poema se esgota no experimento de um joguete permutacional que se compraz em veicular alguma charada composta de versos esquisitos. A dialética estabelecida entre o acaso e a necessidade em Mallarmé repõe tópicos sobre o destino e a vida que desde as Moiras e do kairós dos gregos inquietam a literatura e o pensamento ocidentais. E nisso não poderia lhe faltar uma excelsa e bizarra dimensão religiosa, capaz de sagrar um objeto profano. Os vanguardistas das primeiras décadas do século XX preferiram comodamente esquecer que Mallarmé esteve inclusive muito interessado na missa católica como oficiamento celebratório de uma palavra que opera a troca da representação pela pura presença, tal como se dá nos momentos da Eucaristia (o comparecimento de Cristo-Deus pela transubstanciação do pão e do vinho em seu corpo e sangue) e no anúncio da parúsia (a segunda vinda de Cristo ao mundo). Para o Mallarmé do livre à venir, esses eram modos de se pensar a presença na ausência envolvida em um sentimento de expectação adventícia que dispensava o caráter virtual e supletivo inerente às representações pela linguagem tradicional. É que não lhe parecia mais suficiente uma poesia meramente disposta a falar das coisas, ele desejava algo mais possante, que já fosse essa própria coisa feita de um verbo sublimado de sua função meramente veicular. Acreditando na incorporação de certos elementos da missa católica à mimese teatral, ele pensava em explorar os efeitos empáticos da música, especialmente a wagneriana, sobre o público dessa novíssima arte poética. Mallarmé imaginou então para a poesia um autêntico rito laico de comunhão abstrata que lidasse tanto com o vazio deixado pelo branco da página como também com o espaço do drama que realçasse a palavra dita e ouvida sem distrações com a performance da orquestra (lembre-se que, em 1876, Richard Wagner inaugura o seu teatro em Bayreuth, no qual os músicos, situados em um fosso antes do proscênio, desapareciam completamente da vista do público). A página mallarmeana é de fato concebida como o negativo de um céu noturno no qual a tinta escura escreve por entre generosas porções de um vazio claro. Há nesse espaço longos intervalos de silêncios meditativos alternando-se por vozes não vernaculares, como na missa tridentina. Do culto religioso ao drama da ópera, Mallarmé preocupava-se com novas tecnologias intelectuais e estéticas para a celebração da presença mediante a palavra encarnada no livro do futuro. E muito embora possa parecer altamente ritualizada, a poesia era, para Mallarmé, uma religião sem deus nem credo, uma experiência que acreditava ser realmente capaz de fundar um novo espírito comunitário. Comentando o advento da Modernidade, Jacques Rancière assevera que com “[…] as antigas pompas da religião e da monarquia, perdem-se também as formas tradicionais de simbolização de uma grandeza comum. E o problema consiste em substituí-las para dar à comunidade seu selo.” (Rancière, 2012: 106). Conservar a grandeza dessa experiência da comunhão humana sem chancelar vetustos códigos representativos foi o desafio árduo e delicadíssimo assumido pelo poeta ao abordar as forças (sobre)naturais de um acaso acossado pelo absoluto e pela necessidade encarnados em sua própria concepção de linguagem. Isso exigia nada menos do que a disposição para inventar um novo mito, autenticamente moderno e capaz de desvelar seus arcanos perante as décadas vindouras, tarefa na qual ele parece ter alcançado um êxito que não se confunde com a mitificação que as leituras mais celebratórias tão facilmente aceitam e difundem.

Aqui, portanto, evitei exaltar mais uma vez a simples presença abstrata do número 7 no poema, procurando antes demonstrar qual o seu possível sentido não arbitrário. Eis mais uma razão para que se redobre a cautela com as interpretações místicas, numerológicas, ocultistas e cabalizantes dispostas a revelar algo que em diversos tempos e culturas impregnou o número 7 de múltiplos significados exótericos. Sete são as maravilhas do mundo antigo, os pecados capitais, os sábios da Grécia, as portas de Tebas, as virtudes cardeais, os mares do mundo, as artes liberais, as notas musicais, as cores do arco-íris, os dons do Espírito Santo, as hastes do menorá, os dias da criação, as esferas de Ptolomeu, os céus do Islã, as cordas da lira, as noites de cada ciclo lunar e o próprio número 7 é mencionado 77 vezes na Bíblia, além de ser também 7 o número do cromossomo no qual se aloja o FOXP2, o dito gene da linguagem. Mas, para além de tudo isso e do muito mais que se poderia ainda associar ao número 7, na estrutura do Coup de dés, creio que ele seja o resultado da soma dos lados opostos de um dado: o único Número que não pode ser um outro, a abolição absoluta do acaso no reino da contingência infinita, a brutal indiferença da regularidade celeste aos acidentes, talvez fatais, da vida humana, a conciliação entre o panta rei do devir heraclítico e a imutabilidade parmenidiana da eterna permanência do ser que é pura subsistência despojada de vir-a-ser. Mas teria sido essa fina percepção do acaso mallarmeano, ela mesma, um fruto do mero acaso? Em função de seu caráter altamente requintado, creio que só muito dificilmente. Imagino que seria também mais sensato atribuí-la aos diversos acúmulos que sua época propiciava. Apesar de avesso à ciência e de certo modo até procurando rivalizar com as suas conquistas, Mallarmé seguramente não tinha como ignorar o impacto das pesquisas em probabilística e aleatoriedade desenvolvidas por Johann Gauss, o dito Príncipe da Matemática, que chegou por um breve período a ser seu contemporâneo. Um verso crucial do poema, já comentado por outras razões, oferece ótima pista a esse respeito: “le veillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité” [o velho via esta conjuncão suprema com a probabilidade]. E, afora este, há ainda outros sete elementos para se concluir pela alta pertinência da linguagem aritmética que vertebra toda a carpintaria do poema: d’anciens calculs, reployer la division, évidence de la somme, compte total, resultat nul, que’elle énumère, compte en formation.

Em fins do século XIX, as últimas emanações das forças divinas plenipotenciárias eram debeladas e substituídas pelas leis da natureza, fontes entusiásticas de certeza e previsibilidade. E estas, por sua vez, bem logo cederiam à assimilação dos fenômenos da imponderabilidade e da indeterminação, sobretudo desde que Rudolf Clausius corrigira a termodinâmica de Carnot em 1851, aprimorando o conceito de entropia. A publicação do Coup de dés ocorreria pouco depois, no fatídico ano de afirmação da física moderna e das condições técnicas dos meios de comunicação de massa. Durante o mesmo ano de 1897, Marconi realizou a primeira transmissão de rádio enquanto Becquerel e Thompson comprovavam a existência do elétron num tubo de raios catódicos (aparelho que originaria o monitor da nossa futura televisão) a partir da conjectura de Henri Poincaré.

Curiosamente, essa reversão de posições no mundo da ciência , representada pela incorporação da imponderabilidade caótica, outra vez encontraria nos dados um signo maior para a figuração do acaso. Legatário e crítico da tradição newtoniana, até mesmo o gênio de Einstein se equivocaria ao censurar a originalíssima concepção da mecânica quântica de Bohr e Heisenberg a respeito da indeterminação no posicionamento dos elétrons em um átomo cuja eletrosfera passava a ser compreendida segundo o modelo da nuvem de probabilidades. Ao rebater a concepção de seus adversários, inclusive o princípio da incerteza, de Werner Heisenberg, voltado a explicar a dualidade onda-partícula dos fótons, Einstein arriscou uma sentença lapidar: “Deus não joga dados com o universo.”. E parece aí ter errado feio. Ao lado de novas e sutis causalidades, as incorporações do irregular, do caótico e do incalculável se tornariam imprescindíveis à mentalidade cética do homem contemporâneo, a tal ponto que chegaram a ensejar, desde o final do século XX, caricatas doutrinas formadas pelo indigesto arranjo entre religiões orientais e clichês generalistas de divulgação científica. A reabilitação natural e moral do acaso como fonte de incertezas fomentou um contrafluxo ao determinismo positivista obcecado pela inexorabilidade de suas leis, tais como as de Darwin ou de Marx, mas também como as das exigências formais de diversas escolas literárias. No apagar das luzes do século XIX, entre a causalidade que tudo previa e o caos do acaso que tudo aceitava, o espaço do poema passava a se desenhar em Mallarmé como o âmbito de uma densa liberdade, capaz de pioneiramente comportar a ambos enquanto abria-se para e pelas possibilidades estipuladas por uma criação que endereçava convites a rotas de participação em algo estritamente planejado.

As alterações na prova tipográfica de uma das variantes do poema demonstram que a redação inicialmente escolhida por Mallarmé para o seu verso tutelar principiava com um rotundo jamais: “Jamais un coup de dés n’abolira le hasard.” (reprodução do original acima). Jamais: nunca, por nenhuma vez, sequer por uma ocasião em uma série de ocorrências ao menos pressuposta como potencialmente digna de acontecimento. Jamais: estratagema adverbial que supõe e ex abrupto nega seguimento por completo a uma sucessão. No Coup de dés, o jamais desse seu verso principal envolve o sempre negativo de um nunca cuja perenidade desdobra-se perpetuamente, até chegar a opor-se à imediatez angustiosa e vacilante do medo humano diante de uma morte iminente. A implicação dessa ideia de um eterno na negatividade do nunca se instaura pela tensão entre o numinoso tempo cósmico dos astros e o temeroso tempo humano da tempestade. Em pleno mar, o homem testemunha esse arrostamento entre o infinito e a sua própria finitude, percebendo o eco de um reflexo vertical da potente indiferença constelar sobre a atroz fragilidade de sua nau prestes a ser tragada pelas águas. Nessa sinfonia de símbolos, opera-se o confronto entre a falta de sentido de um firmamento já sem deus e a sobrevivência de uma preocupação ontologicamente expectante, própria à deriva da vida humana que a muito custo procura orientar-se pelas estrelas, pela noção teleológica de sentido e pelo medo que conduz à evitação da morte que tudo faz cessar. Em Egocentricidade e Mística, Ernst Tugendhat afirma que o ponto de vista da sorte surge simultaneamente ao dos fins: “Apenas para os seres relacionados a objetivos e com capacidade de planejamento, a sorte se mostra como aquilo que eles precisam para realizar seus objetivos, mas que não são capazes de fazer ou de realizar por si mesmos” (TUGENDHAT, 2013: 32). Por conta dessa indissociabilidade entre sorte e desígnio, a grande conquista de Mallarmé está em sustentar, ao longo de seu poema, a irresolução consumativa na forma de uma dúvida quanto ao momento do lance de dados: o homem que pensa em jogá-los os retém em sua mão crispada como quem conserva um precioso fragmento remanescente da crença metafísica, uma espécie de amuleto fraturado, mas ainda portador da mesma atitude universal comum a quem aposta e aguarda, joga e tem fé.

Providência e fortuna: Mallarmé descrê das velhas forças sem lamentar sua perda, sem nutrir vãos e acerbos abatimentos. Ele ocupou-se de uma divinização do estético erigindo uma transcendência não imanente que se antecipou ao niilismo sem chegar a incidir em um transcendentalismo, isso apesar de sua declarada admiração por Descartes. E é bem por conta desse seu invulgar atilamento espiritual que se torna frustrante (e mesmo inútil) a busca de qualquer interpretação definitiva para o seu Coup de dés. O homem de Mallarmé não é um ser social ou sequer uma decantação psicológica deste: é o próprio homo ludens que só adquire existência mediante a estrutura viva do mais puro jogo de linguagem – o seu logos e o seu ethos por excelência. Entretanto, na perspectiva mallarmeana, esse jogo de linguagem não é um mero jogo de palavras: é também o jogo das sombras das coisas que as palavras implicam, evocam e só por último cedem em dizer, as mesmas coisas que às vezes ocultam estranhas e esquecidas propriedades em suas presenças tão familiares e em seus usos corroídos pela mesma habitualidade quotidiana que atinge a própria fala.

Às vezes um dado é apenas um dado, um antiquíssimo objeto usado para se sortear o acaso e que perenemente computa um 7 na adição dos valores de seus lados opostos. Teria então Mallarmé se servido dessa propriedade para monumentalizar o número 7 como o insólito símbolo de uma abolição do acaso figurada no Setentrião da Ursa Maior e no cômputo do único Número que não pode ser um outro? Estou convencido de que sim, pois, além de invariante, esse 7 é ainda o Norte, a orientação de rumo que sugere a contrapartida de uma correção sem anular a errância do navegador, promovendo assim uma perfeita soldagem poética entre a preexistência de uma certeza direcional e as indeterminações do imprevisível que, justamente a partir delas, adquirem seus significados de desvio e desencaminhamento. Abolir o acaso: firmar em pleno mar o reino da pura necessidade. Esse tema do rumo náutico, aliás, já fora explorado por Mallarmé em outra ocasião. Em seu soneto Au seul souci de voyager, dedicado à memória da descoberta do caminho das Índias por Vasco da Gama, nota-se uma aproximação do navegante mallarmeano com o protagonista de Os Lusíadas. Entretanto, sem Ítaca e sem Lisboa, os périplos de Odisseu e de Gama nunca assumiriam a envergadura da alta periculosidade que Homero e Camões lhes buscaram imprimir: só quem navega com alguma possibilidade de direção e destino pode de fato perder-se; apenas quem conhece o sentido da certeza pode saber-se arrastado pelas forças do acaso. Camões, em Os Lusíadas, trata expressamente de uma viagem rumo à latitude Sul, o que conduziria as Ursas a “Banharem-se nas águas de Neptuno” (Canto V, 15). Em outros termos, a esquadra de Gama explorava povos “Austrais, que nunca as Sete Flamas viram” (Canto VIII, 72). Bem compreendidas, essas Sete Flamas d’Os Lusíadas de Camões são as mesmas sete estrelas do septuor do Sonnet in yx e do Septentrion do Coup de dés. Porém, neste último elas não são mais somente o índice de uma orientação náutica: já passam a evocar uma repetida permanência oposta à variância do acaso. Submetido ao dilema de uma incerteza experimentada como necessidade inapelável, entre os reinos existenciais do ser e do não ser, o velho Mestre de Mallarmé equilibra-se na frágil e balouçante embarcação do dever ser: espaço exíguo para uma dúvida por demais prolongada, âmbito especificamente humano de uma expectação deontológica que funda o sofrimento do tempo como uma paleta que percorre intensidades de esperança e desespero. Logo, sem a constância contrafática do 7, o hasard dos dados de Mallarmé nunca alcançaria, na estrutura neomítica do poema, a plenitude da infinita acidentalidade de uma representação da deriva e da tempestade que o mimetiza. É dizer: o acaso só logra aí todo o seu sentido dramático quando explicitamente confrontado por uma robusta determinação que é, entretanto, habilidosamente dissipada em nuvens de sugestões, certamente para não se revestir outra vez de qualquer conotação transcendente. Todavia, não estou a reclamar tal hipótese sobre a evidência da soma resultante em 7 como qualquer gênero de decifração que pretenda ter sanado ou resolvido o enigma do Coup de dés. Trata-se tão somente de uma modesta contribuição especulativa para se compreender a forma que mais bem elabora a pergunta que esse poema extraordinário segue nos colocando por sua sinfonia alegórica que jamais recuou diante das energias negativas da impotência, do vazio e do Nada. Artefato à prova de exegeses definitivas, o seu conteúdo último permanecerá sendo o das possibilidades atualizáveis de todo o pensamento que também emitir o seu lance de dados: Tout Pensée émet un Coup de dés.